体操徒然草

体操徒然草ゴリラは何故不機嫌か

濱田 靖一

☆ 原罪説とは

──すべての人間は、自分の自由意志とは無関係に、生まれながらにして罪をもっている──

というのが原罪説である。

どんな罪かというと、旧約聖書の中で、アダムとイブが蛇に欺かれて、神から禁じられていた木の実を食べてしまったという罪である。そのため、二人はエデンの園から追放されてしまう。所謂、失楽園の物語がそれである。

これを人類最初の罪として、後から生まれてくる人間も、すべてこの罪を背負っているとするのが、「人類堕落の教義」原罪説である。

そして、これは人類の始祖アダムとイブが犯した罪が、全人類に性交によって遺伝するという、一種の生物学的な思想でもある。

従って、いろいろなものに結び付けられ、引用されることが多いし、絵画のモチーフにもなっている。

|

原画はミケランジェロ。 システィナ礼拝堂の壁画 |

私は別に聖書の勉強をしたことはないし、又、キリスト教の信者でもないが、この原罪説に関しては若干の関心を持っている。ただ困ったことに、私には関心のあるものは何でも我田引水的に体操と結びつけてみたり、重ねてみたいという変なクセがあることだ。それは子供の積み木遊びのようにタワイない思考かも知れないのである。これから述べる拙論もキリスト教の教義と体操の理念などという深刻なものではなく、聖書の中の原罪説と人類進化の一過程の現象とを体操の足場に立ってコジつけてみたものである。

さて、旧約聖書の創世記の中に──神である主は、土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。それで人は生きものとなった──とある。神様のやることなので、至極簡単に人が造られている。ところが同じ人でも人類学の中の人となると、そう神様のように簡単には造れない。人によく似た猿のような動物が、四足歩行の匍匐姿勢から、長大な時間の経過を経て二足直立歩行を常態とする生活に入り、ついに高度な文化を構築するわけである。しかし、その反面、ヒトは二足直立歩行になったがために、沢山な身体的な弱点を背負いこんでしまったというのが、人類学の人なのである。

そこで問題はその弱点と原罪である。聖書の中の人も、人類学の進化の人も、質は違うが生まれながらにしてマイナスをもっているところが面白い。更に両者はそのマイナスをプラスにしなければならないという課題をもっているわけである。しかし、同じマイナスでも質が違うマイナスなので、当然、その対策や処理の方法が違うわけである。

聖書の中の人が背負ったマイナスである原罪は、キリストの十字架上での死と、その後の復活によって贖い回復されなければならないとするのが、キリスト教の教義のようである。

それならば、一方、人類学の中のヒトが、四足歩行から直立二足歩行になる過程で背負いこんでしまった生理的な障害や弱点(これを仮に以下二足直立原罪とする)の補償は誰がどうするのかということになる。私は全部ではないにしても、基本的にその補償に当たるのは体操でなければならぬと思うし、体操の一つの使命でもあると思うのである。そこで、このような観点から、私の仮称する生理的な二足直立原罪の補償について述べることにする。

☆ 早すぎたヒトの立ち上がり

猿に似たヒトの先祖が、なぜ、いつ、どこで、どのようにして二足直立歩行を常態とする生活に入ったのか。これに関しては、人類学や霊長類学を専攻している学者達の間でも、まだ十分に解明されていないようだ。

ところで二本足で上体を起こして歩行できるのは、人間だけの特権ではない。猿も熊もカンガルーやペンギン鳥もかなり上手である。犬や象なども人にやらせられ(曲芸など)て瞬間的ではあるが立ち上がることが出来る。

しかし、人間以外の動物の直立歩行は胴体の位置が、横から縦に変わっただけで、これだけでは大変革とはいえまい。人体の場合は胴体が横から縦になっただけではない、その事によって、今までなかった新しい身体活動が生み出され、この活動が大きな変革を誘致したのである。

具体的には、人が匍匐姿勢で四本足で歩いていた時には前肢も後肢も相同器官として、共に頭や胴体を移動運搬するという、同じ任務をもっていたわけである。

ところが直立二足歩行となると、今まで脚と胴体との角度が90度であったのが、180度になった。そのため、歩くことから解放されて自由になった前肢は肩関節を中心にして、今までよりも広くて新しい空間を獲得することができるようになったのである。それまで、歩くこと以外さしたる能力のなかった前肢が、立位生活の中から押す、引く、回す、ねじる、たたく、振る、投げる等々の技術をものにし、指も巧みに使った多才な動きを開発する腕となり、手となった。その過程で道具を造り、道具を使いはじめたのである。

すなわち、道具を足場にして人間独自の文化を構築し、他の動物から大きく水を空ける存在になった。これが大変革なのである。

ただ問題は、ヒトの進化の過程で、直立二足歩行に移ったのが時期尚早であったということでる。すなわち、体の中の諸器官が立位に適応する準備が完了しないうちに、未知の世界に憧れ、急いで立ち上がってしまったことである。いわば、神様が──ヒトよ、立ち上がって二足直立歩行の生活にはいってもよろしい──と立位許可の宣告が出る前に、立ち上がり、歩き出してしまったのである。(ここのところが、アダムとイブが禁断の木の実を食べてしまったところとよく似ている。共に誘惑に負けてしまったわけである) そのために、この画期的な人類の文化とは裏腹に、人間独自の身体的なマイナス(二足直立原罪)を沢山に背負ってしまったのである。例えば、脳貧血、胃下垂(内臓下垂)、腰痛(ヘルニア)、肩こり、痔、扁平足、静脈瘤、難産等がそれである。

人間の血液は心臓というポンプで全身の末梢までおくられ、陰圧にひかれて、もとの心臓に戻るわけであるが、逆流を防ぐために作られた弁が、静脈の各所に用意されている。ところが、ヒトは立位になってもその弁の分布の仕方が四足動物のときのままである。すなわち、立位になったために、水平方向から上下方向になった静脈には弁がない。その反面、下腹部や肋骨の間の静脈には、四足動物の時に使って不要になったままの弁がそのまま残されている。下腹部や下腿後面の皮下静脈は、深静脈の血流障害により、静脈血が溜まり易く、ミミズのようにうねうねと蛇行しているのがよくみられる。これを静脈瘤という。中年以後の女性、老人、妊婦や立位のまま長時間仕事に携わる人達に多い。このような下肢のうっ血は、いろいろな病気を誘発しやすい。また、棚の役目をしていた腹壁は壁になってしまった。驚いたのは内装諸器官である。今まで背骨に結わえられ、腹壁という棚にのせられて安定していた諸器官は、皆、大黒柱になった背骨にブラさげられたからである。これで胃下垂をはじめ、内臓下垂の要因が作られたわけである。棚の上に置かれたリュックサックが柱に吊り下げられたようなものである。これでは不安定なので、骨盤の形を変えて、内臓を受け止めることにしたのである。ところが、元来、骨盤や肩甲骨は、前肢や後肢を胴体につなぐためのものである。

四足動物の骨盤を側方から見ると、腸骨と坐骨が一本の棒のようで、それに大腿骨がT字型に交わり、後肢の前後運動がしやすいようになっている。その骨盤を漏斗状にし、底の部分を強い筋や腱膜で閉じ、いわば丼のようにして、その上に内臓を盛り上げるようにしたのである。ところが、その丼がまた不安定なので、連鎖的に腰痛を引き起こす原因にもなっているのである。

すなわち、こうして用意された骨盤は、地床面に対して30度の前傾斜をもつ滑り台のような形で、二本の脚の上にのっかているのである。そして、更にその骨盤の上に、背骨や頭部というユニットが付いている。このユニットが滑らないようにするために、いろいろな筋肉が働いている。前の方の腹筋、後方の背骨傍筋、下肢筋等がそれである。しかし、これらの筋肉の力を借りても、ただ立っているだけで、背骨と骨盤が連なっている部分は、絶えずストレスが加えられている。まして、作業やスポーツ時には過酷な負担がかかり、椎間板ヘルニア等の腰痛を引き起こすことが多いのである。このように腰は活動のカナメであり、障害の源にもなってしまったのである。

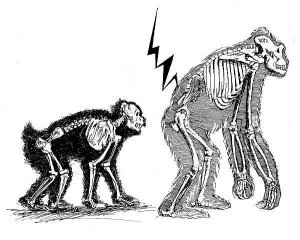

ヒトに最も近い哺乳類として、ゴリラやチンパンジー、オランウータンのような類人猿が、人類学や霊長類学の研究対象にされることはよく知られている。彼等が何万年か後に、ヒトと同じような二足直立歩行の動物に進化するかどうかは誰にも分からないが、ヒトが完全な二足直立姿勢を獲得する前の段階(半直立)に似ていると考えられることは、おかしくないであろう。

そう考えると、彼等に聞くことが出来ないので何ともいえないが、彼等も人間程ではないにしても、かなり腰痛の経験をしているかも知れないのである。「ゴリラやチンパンジーがいつも不機嫌なのは腰痛のせいだ」と言った学者がいたそうだが、なかなかうがった冗談である。確かに腰痛は宿命的な人体の弱点として、われわれを悩ましている。よく、腰痛は1000万人などといわれるが、症状によってもっと多いかも知れない。有名なスポーツマンが腰痛に悩まされたりして、挫折した例は多い。

次に、聖書の原罪と二足直立原罪との両方に出てくるのが難産である。禁断の木の実を食べたという事は二人共同じでも、食べたときの状況が違うので、アダムとイブは、神の罰が違うのである。最初にイブが蛇にだまされて食べ、次にイブがアダムに食べさせたのである。そこで、神はイブに生理的な生む苦しみを与えた。アダムには、生理的苦痛を免除し、──あなたは一生苦しんで食をを得なければならない──と生活苦を与えたのである。(旧約聖書創世記)

お産は女性の尊い天職のようなものであり、病気ではない。しかし大変な苦痛が伴う。ところが、人間の身近な四足動物である犬などのお産は至極簡単である。そこで犬の安産にあやかろうと、犬の絵馬を奉納したり、岩田帯は戌(いぬ)の日を選んだりしたのである。

その人間の女性だけが生む苦しみを味あわなければならぬお産の生理的原因は大きく二に分かれる。一つは前述のように、内臓を支えるように骨盤が底のない器になり、骨盤の骨同士が固定され、胎児を生み出す時の協力性がごく少なくなってしまったことだ。二つめは、立位になったために、子宮を中心に産道が前の方に方向転換をし、ねじ曲がってしまっていることである。その産道の中を生物界では例がないほど大きい頭の胎児が通過するのである。この産みの苦しみこそ、エデンの園で神が女性に与えた罰であり、人類学では、ヒトが立ち上がったためのツケなのである。

私は以前、ドイツの妊婦体操の本を読んだことがあり(今手許にはない)、概要は次のようでったのを覚えている。

| ① | 胎児と内蔵諸器官の位置を安定させること。 妊婦は重心の位置が違ってくるので、バランス運動を多くする。 |

|

| ② | 胎児の発育により体重と重心の位置が違ってくる ので、バランス運動を多く行う必要がある。 | |

| ③ | 胎児の発育により肺が圧迫されるので、呼吸運動 をよく行うこと。 | |

| ④ | 出産に備え、骨盤を中心とした下肢の柔軟体操を 多く行う。 |

とあり、体操のイラストや写真は膝つきの腕立伏臥で行っているのが一番多かった。要するに、妊婦の体操は四足動物のように匍匐(這い這い)姿勢を基盤に置くのがよいようである。昔、江戸の大奥で奥方が妊娠すると5ヶ月目に岩田帯を締める儀式があり、その時、大広間に豆をまき、奥方を交えて、多くの女性達が、豆拾いをしたという話を聞いたことがある。妊婦には匍匐姿勢がよいことを、われわれの先祖は生活の中からとらえ、活用していたわけである。

四足動物では入口(口)も出口(肛門)も心臓も同じ高さにあり、血行もスムースで血圧は低い、通風もよい処にある。ところが立位になったために、人の肛門は、胴体の最下部になり、坐るという姿勢で圧迫され、最もうっ血しやすい箇所になり、痔という病気を造ってしまった。脳貧血は、逆に立位になったがために、脳に送られる血液量が減少し、脳が低酸素症を起こす一過性の意識障害を伴う症状である。顔が真っ青になり、めまいなどが起きるのである。従って脳貧血は、赤血球が減少する、本当の意味での貧血ではないのである。

また、扁平足は、俗に「べた足」といい、足底にある弓状のくぼみ(つちふまず)がなく、足底全体が平面に接している足のことである。これは長時間の立業や歩行などの際、絶えず荷重するために起きる形態異状で、体重を支える足の筋肉や靱帯が弱い場合に起こる。昔の日本の軍隊では、扁平足は行軍に不適として忌避された。しかし、訓練すれば歩にも走にも十分堪えられる。

その他、頸腕症候群や坐骨神経痛なども考えられる。

☆ 出番だよ体操

出番とは、芝居などで役者(俳優)の出る順番のことである。役者が出番を間違えたり、舞台に出るタイミングがずれたりすると、よいお芝居にならないように、体操という役者も効果的な出番が大切である。人間が仇役の障害に苦しめられ、あわやという時に主人公の体操が現れて、仇役を一刀のもとに切り捨ててしまえば、観衆がヤンヤと喜ぶ芝居になる。ところが、体操という健康法には、そのような華やかな芝居気や、ロマン性には乏しく、むしろ地味で裏方的でさへある。しかし、出番があり、これは大事である。更に仇役である障害が出来てからの出番よりも仇役を誕生させないように事前対策をとるのが使命である。例えば、腰痛が起き易い年齢層以前から、体操によって腰痛が起きないような腰を作っておくべきである。私も学生の頃、水泳の板飛び込みの失敗で腰を痛めて苦しんだ事があり、体操だけで腰痛が防げるとは思わない。しかし、「腰痛体操」などと銘打って、テレビで放映したこともある。

これは、腰痛になってから、腰痛を直す体操ではなく、腰痛にならないための体操であることを強調したのを覚えている。痛めてしまってからは、体操より安静の方が大事であろう。

要するに、このような人体の宿命的弱点を補うための体操は次のような事項を念頭に置くべきである。

| ① | 発育段階に応じ、身体状況を考慮して行うべきである。(妊婦体操、幼児体操) | |

| ② | 作業の種類や生活環境に適応し、生活に密着した体操であること。 | |

| ③ | 体操を行う時期、内容、頻度を十分考慮すること。 | |

| ④ | 休養、栄養を勘案した体操であること。 | |

| ⑤ | 坐臥姿勢を基調にした体操を多くする。 |

以上ごく平凡な事だが、大切なことだと思う。

最後に、聖書に出てくる原罪はキリスト様にお願いするとして、生理的な二足直立原罪は、当然、自分達の生活の中で補っていかねばならない。

つまり、人間はすべて体操が必要な動物であるということになるわけである。

(おわり)

| 注: |

難産とは異常分娩のことであるが、ここで は安産の対語としての言葉で「産みの苦しみ」のことである。

|