濱田 靖一

私は今まで体育人として、教師として永い生涯を過ごしてきた。専攻分野は体操である。従って、大勢の学生の前で講義をしたり、彼らと一緒に体操の実技で、汗を流すのが毎日の仕事であった。又、社会体育の面でも、いろいろな団体や各種のイベントなどに協力してきた。しかし、親戚は勿論、家庭で家族相手に体操の指導をしたり、家族の前で、体操の話をした覚えは一度もない。「何故?」と聞かれると、ちょっと困るが、特別な意図や理由はない。

学校という職場で、若い学生達と何時間も体操をしてきたので、それで十分という環境的、生理的な影響もあっただろう。

職場と家庭生活は、区別すべきだとか、職業は家庭に持ち込むべきでない、自分の仕事に家族を巻き込まない方がよい等々の事を言う人もいるが、私の場合は、そのような考え方が影響していることはない。いわば医者の不養生、紺屋の白袴的現象とでも言うべきものであろう。

ただ何となく、自分の家族は、自分の体操指導の対象から、ずり落ちてしまったことは確かである。

──健康に直結した体操は、日常食のようなものです。サァ、ご一緒に体操を!──などと他人には勧めながら、身内の家族をその対象にしなかったわけで、困ったものである。本来ならば、「先ず隗より始めよ」で、家族と仲良く、楽しく体操に親しみ、そこを足場にして、それを社会や学校の部活動の場などに伸展させるのが、本当の姿であろう。

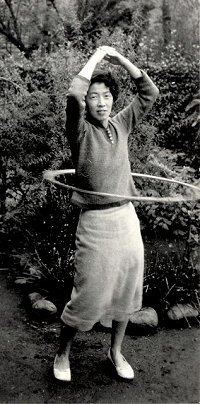

しかし、今まで私と体操と家族の関係は、全く無関係だったというわけでもない。子供達がまだ小学生の頃、カメラの前で──こんな体操をやってくれ、こんな動作をやってみてくれ──などと頼んで、原稿の資料にしたこともあった。その時、子供達は意外と喜んで協力してくれた記憶がある。又、フラフープなどという運動用具が流行した時に、

家内にモデルになってもらって、雑誌の記事を書いたこともあった。今考えれば、アノような時にもう一歩進めて、家族と体操を親密に結びつけるべきだったと思う。兎に角、今日まで私の家族は、私の体操相手ではなかった。

家内にモデルになってもらって、雑誌の記事を書いたこともあった。今考えれば、アノような時にもう一歩進めて、家族と体操を親密に結びつけるべきだったと思う。兎に角、今日まで私の家族は、私の体操相手ではなかった。ところが極く最近、この私の生活姿勢の大転換の事態が発生してしまったのである。紺屋の白袴などと言ってはいられないことになってしまったのである。そのいきさつが、このけなげな?物語りの本筋なのである。物語りなどといっても、架空の話や創作や小説の類ではない。現実の只今進行中の事態なのである。体操という健康法にしがみついて生きてきた男が、晩年に遭遇したパーキンソン病という難病との対決と苦悩の報告のようなものがこれである。猶、パーキンソン病との遭遇といっても、患っているのは家内で、私はその介護の一員としての立場からの話である。パーキンソン病に対し、私のリハビリ的医療体操を介護の中に挿入し、効果を上げようとしているのが内容である。であるから、対決などという言葉は大袈裟で適当でないかも知れない。又、パーキンソン病という難病に対しては、私のリハビリ的医療体操など、蟷螂の斧かも知れないし、見る人にとっては滑稽かも知れない。或いは憐愍の眼でみられるかも知れない。何とみられても結構である。少しでも効果があれば、障害に対して一歩でも前進の兆しがあればと思うだけである。それが私の対決という気持ちなのである。

☆ パーキンソン病

家内のパーキンソン病はかなり重患である。

家内がパーキンソン病に罹っているのが分かったのは、もう今から十年ぐらい前のことになる。食事の時に手が震え、握った箸が茶碗の縁をカタカタと叩いたり、本人も歩きながらスリッパが脱げて困るなどと言うので、病院で診察してもらってたら、このパーキンソン病であるのが分かったのである。

とはいっても、私はこの妙な人の名前のような病気に、余り関心も恐怖心も持たなかった。しかし、本人はこの病気を放置していたわけではなく、週に1度は通院し、薬も飲んでいたのである。ところが、この病気は徐々に進行しているらしく、家内の上体はだんだんと前屈してくるし、歩行がきわめて困難になってきてしまったのである。そこで遅まきながら、改めてこのパーキンソン病に関心を持たざるを得なくなった。そして、医者に尋ねたりアチラコチラと見たり聞いたりして、段々とこの病気の正体が分かり、愕然としてしまったのである。手元にある辞典や本などでも調べてみた。本には──原因不明であるが錐体外路系のどこかの障害によって引き起こされる症状で、中脳の黒質などに在る色素を含んだ神経細胞の数が少なくなり、この細胞で作られるドーパミンという化学物質が不足する。パーキンソン病の治療薬として知られるドーパミンはこのL−ドーパミンの前段階の物質である──とあった。

するとこのパーキンソン病というのは、厄介な神経障害であり、今まで病院でもらっていた薬は、ドーパミンの前段階のものであろうと思った。その他病名は、震顫麻痺とも書き、1817年イギリスの医師パーキンソン[James Parkinson 1755-1824]が発表した疾患で、多くは中年以降に徐々に発病する。 特徴的な症状は四肢の震え(震戦)、筋肉のこわばり(筋硬直)、運動ののろさ(運動緩慢)である。進行すると前屈みの姿勢となり(姿勢異常)、転びやすくなり(平衡障害)、歩行障害が著明となるともあった。今の家内の症状が全くこの通りであるのを知り、暗澹とし、何とも情けなくなってしまった。その他の文献も漁ってみた。日本では人口10万人当たり50人前後とされており、白人社会では、これより多く、黒人社会では少ないとあった。そういえば今年もらった数百枚の年賀状のうち、私と同じように妻がパーキンソン病だという人と、自分はパーキンソン病と糖尿病だが、頑張っているというのがあったことを思い出し、広い世間には同じような苦い体験を持っておられる人も少なくないのだナァ、「しかりしなければ」という感を深くしたのである。

私は、今まで医学も薬学も学んだことはないし、病気に「良い病気」などあろうとは思わないが、このパーキンソン病が、大変厄介な病気であることがよく分かってきた。

文献の中にも1817年に発見されていながら、未だに原因は不明であり、治療法も確立されていないこと、数多い薬品が使われてはいるが、その治療効果はあまり期待できないなどとも書いてある。これが、現在、内臓移植などという最先端の科学技術を持つ医学の世界での話なのである。

そして、どの文献にも治療法の名称にも方法にも、体操は登場してこなかった。

私も普段、何でも自分の専門の体操と結びつけたり、関係づけたりして、したり顔をする変な癖を持ちながら、ことこのパーキンソン病に関しては、何か次元の違うような気がして、──パーキンソン病を体操で──という結びつきが浮かんでこなかった。思えば不覚であり恥ずかしいことでもある。

兎に角、家内の症状は徐々にではあるが、着実に進行していた。食事の時間が倍以上に長くなったことだ。これは、動作がスローモーションカメラでの撮影された映像以上に緩慢になったからである。

丈夫なときには、テキパキと仕事が速いのが自慢であった家内が、ウソのように動かなくなり、床に蹲ったり、突っ伏した姿勢でいる時間が多く長くなった。又、病状の抑揚が激しく、昼間、調子のよい時は、掴まり歩きで室内を移動したり、トイレの往復も出来るが、夜間から朝方にかけては、寝返りもできなくなってしまうのである。特に、今年になってから症状が一段と悪くなり、シャツを着ることも靴下を脱ぐことも、自分では自由にならず、食事も自分では出来ないような状態になってしまった。今後、一体どうしたものかと、周囲の者も暗く戸惑ってしまったのである。建築業である次男が、台所から風呂場、トイレまで手摺を設置してくれた。車椅子も用意したが、なるべく掴まり歩きでも歩いた方がよいと考えたからである。

その他、ボタンを押せば頭部の方が起きあがる障害者用ベッドや椅子に座ったまま乗れる、これも障害者用の車も用意した。更に、子供達が患者の体に合わせた食卓や椅子も用意してくれた。当然、家事は出来なくなり、身体障害者(川崎市)に認定され、2人のヘルパーさんや看護師さんの援助を受けるようになり、わが家の生活環境は、介護を核に変貌してきた。私も、今までの先生という職業柄、春の季節は謝恩会、送別会や学会などの連絡があり、出歩くことが多かった。今年はほとんどが家庭の事情でと断り、専らマンツーマンの介護の当たった。しかし、病状は一向に好転の兆しは無かった。

さて、前述したように、週1回、女性の看護師さんが来てくれ、血圧や脈拍を測ったり、体調を調べたりしてくれていた。私は別に立ち会わなかったが、最後に手足を動かして、体操らしいものをやらせているのに気がついた。

そこで「オヤッ」と思って聞いてみたら、「パーキンソン体操」ですと言って、小さなパンフレットを置いていってくれた。見たら、新聞や雑誌のコラムなどに時々でているような、漫画化した体操のイラストが、症状の程度別にいろいろと描いてあった。 恐らくお医者さんの作品であろう。そうだ体操があったのだと、思わぬところで身内に出会ったような恥ずかしさと迂闊さで、一瞬ボーッとなってしまった。1週間に1回、この程度の体操でもやらないよりはいいだろうが、体操のことならコチラが本職、任せてくれ、ヨシ、やってみようと直ぐに作成にとりかかった。

☆ 医療体操(作成の意図と条件)

先ず、体操実施の足場から、パーキンソン病を見ることだ。が、これは今までの介護の過程でよく解っている。そして「動けない」という病状から解放してやること、即ち、「動き」を取り戻してやることが目標でなければならないことがよくわかる。その為には、出来る「動き」出来ない「動き」の種類と程度を家内介護の過程から分析し、その対策を考えた。いうまでもなく、薬が病気を治すのでなく、治す体の力を援助するのが薬である。同様に、治す力を運動刺激として与えるのが、医療体操でなければならない。そこで薬の質が大事なように、この医療体操では、動きの質を十分吟味しなければならない筈だと考えた。次に、患者の「動き」を取り戻すためには、先ず、こちらから力を貸して(補助体操・組体操)患者の体を動かし、徐々に本人の持っていた「動き」を誘発すべきである。動きの誘発に必要なもの、大事なものはリズムである。体操でリズムを生かす為には、音、音楽の力を借りるのが普通である。その為に、音楽のテープを活用することにした。

10年ぐらい前、講習会の時に作ってもらったものであるが、友人の作曲家松山裕士氏が滝廉太郎の「箱根八里」をサンバに編曲してくれたものと、北原白秋の「城ヶ島の雨」を使った。脚を中心にした歩く為の運動練習には、主としてサンバの「箱根八里」を使い、上体の運動は「城ヶ島の雨」を使った。対象が病人であっても、ただ静的なストレッチ的な体操だけではなく、リズムやテンポを生かし、弾みを重視して行ったつもりである。特に、手や足を震わせるバイブレーション的運動を入れて、毛細管現象を生かす事も考えてみた。

以上のような考え方に立って、1日2回、午前10時と午後3時、時間は15分ぐらい。場所は病室(ベッド脇の椅子と絨毯を敷いた床)。用具は紐付きボール(手具体操用)と胸車(仮称)、座布団。勿論、運動回数や実施の程度は、患者の容態により十分考慮しなければならない。3月に入ってから実施に移った。

☆ 実施過程

家内の症状を考慮しながら、医療体操を始めてから約1ヶ月経過したので、その間に起きた変化や状況を補助し実施させた私と、患者である家内の感想などをもとに述べてみたい。

- 体操をやった後、体がすっきりして気持ちがよい(家内)。

- 体操を始めて数分してから、家内がトイレに行きたいと言い出した。そこで、トイレ休憩をゆっくり取って実施した。途中で便意を催したことは、恐らく運動刺激によって、腸の蠕動運動が活発になった為で、一応、効果と考えてもよいと思った。トイレ休憩をとった事は2回あった。

-

1週間後、立っていることが出来る時間が長くなった(家内)。

2週間ぐらい経ったある日、家内はヒョイと自力で椅子から立ち上がることが出来た。見ていて何か奇跡のような気がし、涙が出る程嬉しかった。家内も体操のおかげですと言い、私も体操様と拝みたくなる程だった。

その後も夜間、一人で便所まで往復出来るようになり、体操を実施していても自分で動こうとする意欲や範囲、領域が徐々に多くなったような気がする。前述したような症状の抑揚が大きく、調子のよい時と悪い時との差が大きい。時間がかかるが、衣服も、大体、自分で着用出来るし、「動き」の範囲は大きくなりつつあるように思う。若干、我田引水的なところもあるかも知れないが、体操実施の効果はあると思っている。始めてから今日(3月26日)まで、気分がよくない、その他の事情で体操を実施しなかった事が2回程ある。 - 胸車(仮称)。これは筆者が猫背矯正のために作ったものであるが、患者がもう少し快方に向かい、動く力がついたら使ってみたいと思う。現在は使用していない。

効率的な美しい「動き」を探求する体操ヤの家族の中核である主婦が、「動き」を奪うパーキンソン病に罹ってしまったのだ。これは皮肉というよりも悲運というより他はない。しかし、さけて通れない現実であり、これが人生というものかも知れない。であるから、この現実を正面から受け止め、患者の「動き」を少しでも取り戻すように努力し、周囲もマメに動いて、人間らしく生活を失ってはならないと思うこの頃である。(終わり)