濱田 靖一

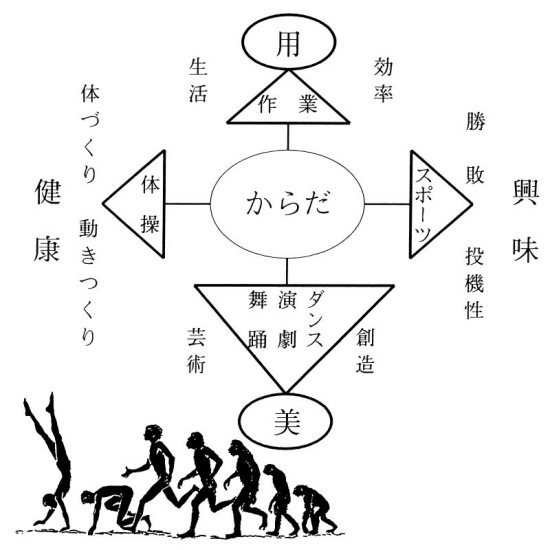

人間の行う身体活動の中には、生産の為に行われる労働もあれば、芸術作品を生みだすダンスや演劇のような活動もあるし、ゲームのもつ勝敗感に惹かれて行われるスポーツ活動もる。又、生命の保全や発育発達の助成をねらいとした体操という領域も、その一つである。何れも身体活動であることには変りはありないが、その活動の狙いによって、運動の質や量、体の使い方、フォーム(姿勢)等に大きな違いがあることは言うまでもない。

そしてこれらの事が、それぞれの領域にふさわしい性格を形成するわけである。

作業(仕事)という身体活動が求めているものは用(効率)であり、ダンス、演劇、舞踊のような表現活動のねらいは、美である。スポーツという身体活動を誘発させるものは、勝敗、優劣、美技に対する興味や感激であり、これを支えるものは、集団帰属の欲求や社会的承認に対する欲求や投機性などがあろう。最後に、身体の発育発達の助成や、生命保全の為の有効な刺激を身体に与える為に、人為的に工夫考案された身体活動である体操では、当然、健康がその核的存在であることはいうまでもない。

現在、学校という教育の場で、体育という教科は、身体活動およびそれに関連する諸反応によっての教育であるとされて居る。

そして、その教育の素材として体操、スポーツ、ダンス、遊戯、レクリエーションなどが用意されている。そこで、これらの素材の中から体操という運動領域をとりあげ、これを文化材(財)として俎上にとりあげ、その性格、特徴、価値などを検討してみることにする。

その為に、先ず次のような方法を考えてみた。われわれの先輩である体育の指導者達が、長い年月の実践体験の汗の中から、沢山の諺的な、譬喩的な言葉を残してくれて居るが、その中から、いくつか拾い上げ、はじめは、その中からスポーツと対比したものをえらび出して、考えてみようというわけである。ということは、現在の体育の中で、豊富な種目や広い範囲をもつスポーツとの対比は、体操の性格を明確に把握してくれるのに役立っと思うからである。

・スポーツは小説、体操は文法。

・スポーツは生れたもの、体操は作られたもの。

・スポーツは毒、体操は薬。

・われを忘れるのがスポーツ、われを思い出すのが体操。

・体操は主食、スポーツは副食。

*体操とスポーツの譬喩

いろいろな言葉が思い浮ぶが、先ず前の二つを登場させよう。

「裸のサル」の著者で有名な動物行動学の権威者、デズモンド・モリスは、マンウォチングという本の中で、−スポーツ活動は、本質的には、狩猟行動の形を変えたものである。生物学的にみれば、現代のサッカー選手は、姿を変えた狩猟者の群れとみなすことが出来る。殺傷力のある武器は無害なボールとなり、獲物はゴールに変った。そして狙いが正確で、得点できた時には、獲物を殺した狩猟者が味わう勝利の喜びを得るのである−といって居り、面白い仮説であると思う。

人類の歴史の99パーセントは狩猟生活であり、ヒトが狩猟生活をやめて、農耕を生活の手段としたのは、今からわずか1万年はど前にすぎない。したがって、と今からわずか1万年はど前にすぎない。したがって、狩猟技術と長かった狩猟生活からくる衝動は残存して居り、その為に新しいハケ口が必要になってくる。 それで生きる為の狩猟が、スポーツの形をとって、生活の中に生れかわったと言う訳である。

辞書にも、スポーツの古い定義として「野生動物を、捕獲あるいは屠殺しようと努力することによって得られる娯楽」となっていると彼は書いている。

すなわち、生活そのものがスリルに富んだ僥倖をさがし求める行為であった。体操競技やスケートのフイギヤー、シンクロナンズドスウイミング、ウェイトリフティングなど、先祖の狩猟衝動からの誕生かどうかわからないが、かって、アジア大会の時に行われたカバディとか、陸上競技などは、たしかに狩猟衝動のはけ口的な形態が感じられ、勝敗をはさんだ意外性やスリル、投機性なども感じられる。又、ゲームの経過にも興味がそそられるから、やる立場に立っても見る立場からも興味がある。

さて大分、前がき的な言葉が長くなってしまっしたが、要は文芸という領域と、体育という領域を対比した時に、小説の面白さ、興味というものは、スポーツと言う分野に相当するのではなかろうかということでありる。スポーツ新聞などで、よく「大逆転」などという言葉が使われるように、スポーツは「筋書きのないドラマ」だからである。

一方、体操という健康法が作られたのは、人が集団で農耕をはじめ、社会という生活形態の中で、分業の制度がかなり進んでからであると考えられる。世界で健康獲得の手段として、今日のような意図をもった体操に相当する健康法を創始したのは、アジアの先進国中国であろうと思われる。体操という言葉ではないが、導引、按摩、按きょう、康腹などと呼ばれているのがそれである。岸野雄三氏の著書「体育の文化史」の中には、−保健的な体操は、主として、東洋の僧侶の手によって考案されたものである。当時の僧侶は、医療についても最大の知識と技術の持主であり、このインテリゲンチャによって健康を維持増進する運動法が考えられたことは、決して不自然ではない−と書かれている。後漢書の中に出てくる華佗も名医として当時、己に切開手術を行っており、又、彼は「血脈流通病不得生」、「譬戸枢終不朽也」といい運動不足が、一つの病気の原因であるとして、五禽戯という面白い導引法(体操)を創案している。

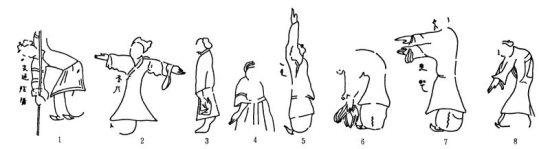

ところで1972(昭和47)年の中国の長沙郊外にある馬王堆の一号漢墓から、2千年前の遺体がミイラでなく発見され、話題をまいたことがある。そしてこの漢墓から、副葬品としていろいろ貴重な品物が出て来たが、われわれの関心をひいたのは、導引図という絹地にかかれた体操の図解があった事である。これは、おそらく世界で最も古い体操の図解ではないだろうか。

この図解に対して、中国発行の「文物」という雑誌は、この導引図に対して、かなり詳しく解説している。ただ、導引は、中国の働く庶民の創作であるとしており、エンゲルスが「サルが人間になるにあたっての労働の役割」という本を書いている。その中で、労働こそサルを人間たらしめた要因であることを強調している。同じような意味から、共産中国の学者達が、この導引が、働く人々の作品であると考えるのは当然であろう。果して導引という健康法が、労働する庶民の作品か、或は、僧侶のようなインテリゲンチャの創作品なのかは、興味のあるところだが、それはさておき、歴史の中で、体操がスポーツのように自然発生的なものではなく、必要に応じて、意図的に作られたものであることは間違いない。そして、身体の生理解剖学的な考え方に、足場を置いた文化財であることもたしかだと思う。そこから小説に対して、文法的な性格を感ずるのだと思うわけだ。そして、それは十九世紀のリング[P.H.Ling]やシュピース[Spiess]、ペスタロツチー[H.Pestallozzie]の体操がもっともあてはまるのではないだろうか。

この図解に対して、中国発行の「文物」という雑誌は、この導引図に対して、かなり詳しく解説している。ただ、導引は、中国の働く庶民の創作であるとしており、エンゲルスが「サルが人間になるにあたっての労働の役割」という本を書いている。その中で、労働こそサルを人間たらしめた要因であることを強調している。同じような意味から、共産中国の学者達が、この導引が、働く人々の作品であると考えるのは当然であろう。果して導引という健康法が、労働する庶民の作品か、或は、僧侶のようなインテリゲンチャの創作品なのかは、興味のあるところだが、それはさておき、歴史の中で、体操がスポーツのように自然発生的なものではなく、必要に応じて、意図的に作られたものであることは間違いない。そして、身体の生理解剖学的な考え方に、足場を置いた文化財であることもたしかだと思う。そこから小説に対して、文法的な性格を感ずるのだと思うわけだ。そして、それは十九世紀のリング[P.H.Ling]やシュピース[Spiess]、ペスタロツチー[H.Pestallozzie]の体操がもっともあてはまるのではないだろうか。難解な文章、特に古文などを理解する為には、文法の力によらなければならない場合が多いわけで、文法は文章解読の鍵的な存在である。体操という文化材と正面から取りくむ為には、小説のような面白さはなくても、文法的な考え方は必要で、その性格は大切にすべきであると思う。

何れにしても最初の

・スポーツは小説、体操は文法。

・スポーツは生れたもの、 体操は作られたもの。

という二つの譬喩はなかなか面白いみかたであると思う。

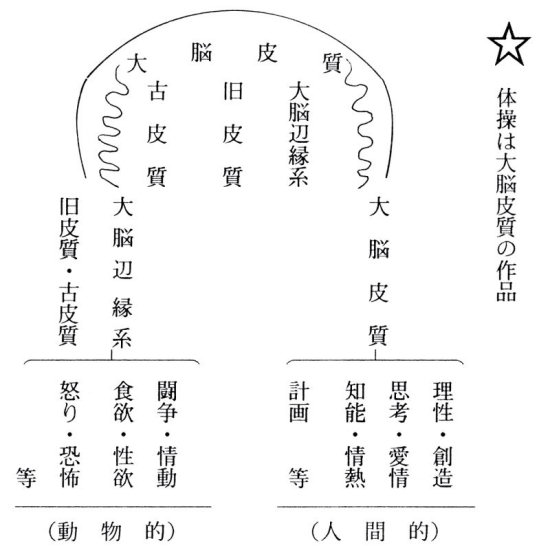

・スポーツは生れたもの、体操は作られたもの。これに、もう一つつけ加えたいのは、体操が理性、思考、創造、愛情のような、もっとも人間らしい大脳皮質による作品であるのに対し、スポーツは大脳辺縁系、旧皮質、古皮質のような、闘争、情動、怒り、恐怖のような動物的な分野や感覚野に足場が置かれているということである。

亡くなられた詩人の村野四郎さんは、−実際スポーツというものは思想的にはがらんどうの世界だが、そこがおもしろいので、肉体の原始が復活して、精神の文明がしばらく敗北するところに含蓄がある−と言っている。即ち、この「スポーツは生れたもの」云々の言葉は、言い換えれば、スポーツは大脳皮質と大脳辺縁系や旧皮質、古皮質の合作であるということが出来ると思う。

*スポーツは毒、体操は薬。

オリンピック大会もテレビの視聴率は高いが、約1ケ月間に亙って行われるサッカーのワールドカップの視聴者は、2百億人以上にも達するそうだ。現代社会に於けるスポーツのもつ魅力、大衆の関心をここで喋喋する必要はないが、その反面、又、このスポーツの持つマイナス面もいろいろと指摘されるわけである。この「スポーツは毒」という言葉は、勿論、そのマイナス面を強調した言葉であろう。確かに記録や優勝をねらっての、有名選手のドーピングといわれる薬物使用の行為や、リレハンメルオリンピックの女子フィギュアスケートで、トニヤ・ハーディンの暴行事件等、眉をひそめさせる事が沢山ある。これらは、何れもスポーツのもつ魅力、優勝による名声や経済的な影響などの魔力によるものであろう。ベルリンの壁の崩壊が世界の政治を変えたように、スポーツ界もアマとプロの壁がとりはらわれた事が、現代のスポーツの変貌と変質に拍車をかけたようである。まず、金銭感覚とスポーツの距離が一挙に締まり、健康感覚がスポーツから遠ざかったことである。何年か前に、東大で基礎老化学を研究して居られる加藤邦彦という方が「スポーツは体にわるい」という本を書かれた。お読みになった方も居られると思う。この本は、スポーツをすると体の中に活性酸素という猛毒のある物質が多量に発生する。スポーツは毒だという本である。そしてスポーツ選手が短命であることや、ミツバチの過労死の話や、はげしい運動をすると、その運動による苦痛をやわらげ、体を麻痺させる為に、体内でエンドルフィンやエンケファリンなど約20種類の脳内麻薬物質が作り出されていると書いてある。中でもβエンドルフィンは、モルヒネの約10倍ぐらいの鎮痛作用があるという事や、各種の実験データやグラフを使って「スポーツは体にわるい」いわばスポーツは毒だという事が説明されている。

しかし著者は、その本の中で−スポーツは危険だから全面禁止すべきである、などと暴論を唱えるつもりは毛頭ない。スポーツの楽しさを認めた上で、同時に、そのマイナス面にもしっかり目を向けていただきたい。というのがこの本の主旨である(P24)−と述べている。御本人もよく山に登るスポーツ好きな人らしいのである。要は、スポーツには大きな落し穴もあるからスポーツの効果だけを盲信してはならないということなのである。

いわば、命をけずるような過激なスポーツに対する警告の書で、健全なごく良識的な内容の本であると思う。其の他、ジョギング中の死亡事故の話はよく聞きくし、テレビでプロレスを見ていて、ショック死をした人の話や、スポーツそのものではないが、フリーガンと言うサッカーの応援団の暴行や、試合の観戦中に、熱中のあまり集団の移動がもとで、大量の圧死者が出た事故もある。又、ゲートボールの試合の遺恨からの殺人事件もかってあった。何れも、スポーツそのものの短所ではなく、これらは、スポーツに付随して起き易い事象を毒と言ったと解すべきであろう。

一方、体操は、民族運動や政治に利用されたり、一つの号令で全員が同じ動作をするというシステムが、上意下達のタテ社会の維持や画一的教育に利用された過去もあるが、一般社会の通念としては、悪い所や不健康な処をなおす作用をもった、身体活動というイメージが強いと思われる。であるから、頭の体操とか、近眼をなおす体操、指の体操など、「利く」、「なおる」などよくなるものには、体操の文字がよく使われるわけだ。勿論、そんなものが体操であるわけではない。

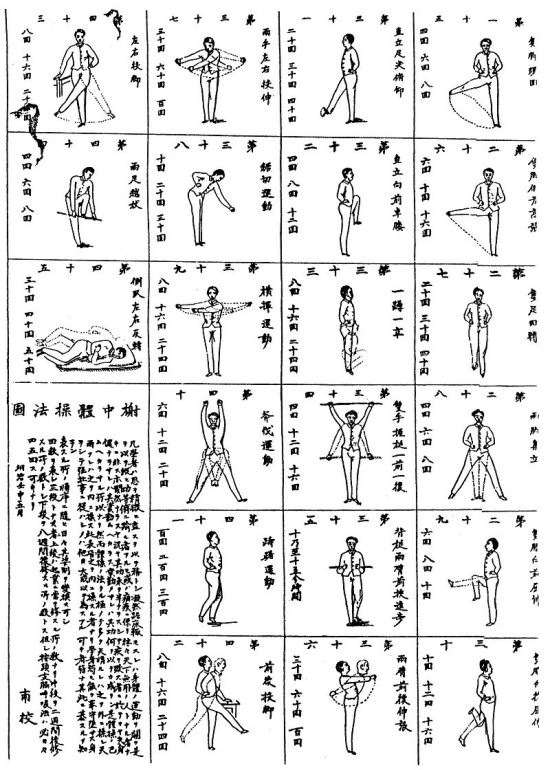

健康は英語ではHealthであるが、語源は、ギリシャ語のholosで、これは「全体、まるごと、完全な」という意味をもつ言葉であ る。であるから、頭の健康とか、目の健康とか、指の健康などという言葉は使われない。その健康に直結している体操にも、頭の体操や目の体操はない。腕や脚や背腹など各部の運動が、総合的に組織化された全体、まるごとが、体操という身体文化を形成するわけである。ですから、頭の体操や、日の体操という呼び方よりも、頭の運動、眼の運動の方が正しいと思われる。ところで1883年にドイツのシュレーバー[Danniel Gottlob Moritz Schreber(1808〜1861)]という人が「医学的家庭体操体系」という本を出版している。この人は開業医であり、体操の指導者で、ライプチヒに私設の体操場を作り指導していたというから、立派なものである。日本の文部省が明治6年に、全国に体操を紹介した図解「体操図」や「射中体操法図」というのがあるが、この体操はシュレーバーの医療体操から採用したものである。このように体操は医療的な、いわば、薬的身体活動として把握されて来た歴史が永いので、スポーツの毒と対比して使われても、不思議ではないわけである。

*我を忘れるのがスポーツ、われを思い出すのが体操。

熱中のあまり、われを忘れることは生活の中によくある現象で、必ずしもスポーツに限った事ではない。しかし、身体活動を伴って無我夢中になること、或は、なれるところなどは、確かにスポーツの特徴の一つであることは誰でも認めると思う。しかし、我を忘れるとい状態は瞬間的なことが多く、長時間、我を忘れる状態が続くのは異常現象で、短いからよいわけである。スポーツ時に於ける、無我の境地は、技術の上達につながる事もあるし、勝利に結びつくこともあろう。又逆に、夢中になりすぎて、体力の限界を超えた頑張りや、興味につられて、危険を軽視することも起りがちである。

これに対して、体操は自覚過程の産物で、合理的に納得するように構成された運動領域である。しかし、体の動きに合ったリズム感や、集団のもつ美しい動きに酔い、忘我の境地にひたることもる。ところが、同じような忘我の境地でも、それが結果的に事故につながったり、利害や投機に結びっくことはない。それは、我を忘れるという状況を造り出す過程にあると思われる。もう一つ大きな違いで、大事なことは、スポーツには相手がある。その相手の態度や力の程度により、試合の内容や興味の様相が決定されるわけだ。日常の練習でも、相手より上手にとか、相手に勝ちたいとかいう欲求が練習の励みになるわけである。

即ち、活動の動機は外にあるわけである。自分以外のところにあるわけである。それに対し、体操の方は、自分の体そのものが対象であるから、動機、関心、志向、全部内側に自分自身に向いているわけである。人は日常生活の中で、空気の存在や地球の引力などに関心がないように、丈夫な時、健康で働いている時には、自分の体の状態にあまり関心を持たないものである。しかし、不摂生をして胃を悪くしたり、不注意から手足に怪我をしたりすると、ふだん丈夫な内蔵や手足の機能に関心が向いたり、感謝したりするものである。ところが健康な時に、自分の体に関心を持ち、体や機能を知り、自分の体に出合う機会を作ってくれるのが、体操なのである。普通「汝自身を知れ」とか「自分との出会い」などという言葉は、精神的な面でよく引用されるが、それ以前に、身体面での出会い、認識が大事だと思うし、自分の体と出会うのが体操である。その機会を沢山に作ってくれるのが体操という文化材であるということになる。

*体操は主食、スポーツは副食

この言葉は、日常生活で欠かすことの出来ない主食的な運動と、趣味として自分の嗜好によって行う運動を副食的なもの、という考え方から生れた言葉である。体操が常食的身体活動でなければならないとする理由の一つは、近代文明がもたらす生活環境の有害性である。

産業革命以来、人間は機械に包囲されはじめ、機械は人間をこづきまわし、人間の精神の中にまで、足音高くはいりこんで来た。時間も身体活動も、自分達の作った文明の枠に制約され、縛られ、分業により、体は偏頗な活動を余儀なくされるようになってしまった。チャップリンが現代文明への批判、人間疎外の告発映画「モダンタイムス」を作ったのは1936年であるが、モダンジムナスティツクの旗手ともいうべきボーデ[Rudolf Bode]が、表現体操をかかげて立ちあがったのは、もっと前の第一次世界大戦後の1915年頃である。彼は、機械文明の中の意志活動は、過度の緊張を引き起こす、これが人の内的体験の流動を阻止するとして、その抑制と除去と筋の解緊の必要を説き、表現体操を登場させたわけである。したがって、集団生活を営む人間が作った、社会という組織の歪みからくる身体への補償として造られたのが、中国古代の導引であり、産業革命以後のオートマティックな機械文明に対処して発足したのが、近代体操の一つの姿であるとみることが出来よう。

次に体操のも持つ食的性格を、もう少し根本的に考えれば、主として、人間だけが行っている二足直立歩行の姿勢につき当る。ヒトが犬や馬と同じような四足匍匐の生活形態から、強引に二足直立歩行の姿勢に転移したのは、今から約400万年前のアオストラピテックスの時代である。文化人類学の学者の中には、ヒトは早く二本足になり過ぎた。自然の女神が「ヒトよ立ちあがれ!」と命令する前に立ち上がってしまったのだ。その為にヒトの姿勢は、立つ為の準備が不十分で、立位に不適合な箇所が非常に多いと指摘している。その為、他の四足歩行の動物がもたない沢山の障害を、背負いこんでしまったというのである。例えば、内蔵下垂、子宮後屈、つわり、痔、腰痛、肩こり、猫背、心臓の加重負担等々をあげている。これらの負担や障害が、体操の実施だけで防止出来るとは言い難いところであるが、大きく役立っことは十分に考えられる。馬や犬には体操は必要ないが、ヒトが立位であるために、姿勢が体操を必要とするのだと言う事である。 日本人は、元来外来文化に対する消化力、吸収力の強い民族である。明治以来、日本に紹介されたスポーツの数は、百以上もあるであろう。日本人は、そのほとんどを消化し、生活の中に定着させている珍しい国民である。日本に行けば、世界のほとんどのスポーツが見られるといわれるのはその為である。いわば副食の種類の多い生活をしている民族である、ということが出来よう。

ここまでは、体操という領域の性格を把握する為に、スポーツとの比較という手段をとって来たが、その他に

・体操がわかると、体育が見えてくる。

・体操は動きのエキス。

・体操は体をかえ、人を創る。

等々の諺的なものが沢山にるが、長くなるのでこのくらいにして、最後に、そのような性格をもった体操の在り方について、考えることにしよう。

体操に限らず、身体活動の文化材(財)は、時の流れ、時代の推移に伴って、いろいろに変形、変貌するものである。

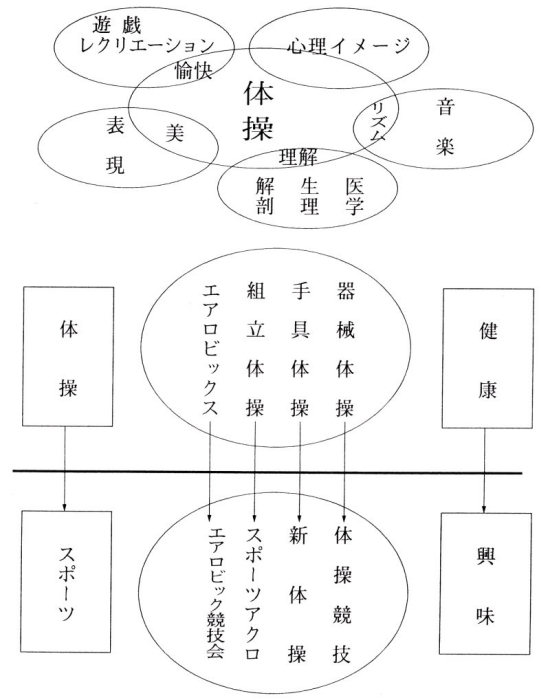

これは恐らく、文化材を消化する過程で、人間のもつ各種の欲求、例えば、新しい経験に対する欲求(闘争、競争、狩猟、スピード、創作)などの作用によるものであろう。身体活動による身体文化の変形、変貌する形や順序、時間的な経過などは、その文化材(財)のもつ性格によって一様ではないと思うが、いくつか共通的なものや、影響し合う傾向など似たものを挙げることは出来ると思う。例えば(1)付加現象(隣接領域が多くなる)、(2)形式化(敬礼、行進、儀式などと結びつく)、(3)分離現象(本家から分家が独立したり、分派が出来る。フナが金魚になるような現象もある)(4)スピード化(技の数が増え、スピードがは速くなる)、(5)競技化や熾烈化(勝敗、新記録、日本一、選手権の獲得等)、(6)反自然化現象(科学化、室内化)などが考えられる。そのいくつかを拾い上げてみよう。体操という健康法の場合は先ず付加現象が考えられる。

先ず、人間の体にどんな運動刺激が役立つかということから、生理解剖学や医学と結びつき、リズムを活用して楽しく行う為に、音楽の力を借り、効率的な指導の為には、心理学や美を求め、表現活動とも握手し、ダンスにも近づきいた。いわば、学際的な隣接領域をもった健康法に脱皮したわけである。そして、ただ健康の保持増進だけでなく、発育発達の助成や体力づくりや、動きづくりにも役立つべきだという性格づけがなされたわけである。

更に戦前の体操科の要目では「…以て全身の健康を保護増進し精神を快活にして剛毅ならしめ、兼ねて規律を守り協同を尚ぶの習慣を養ふを以て要旨となす」とある。当時の体操科は今の保健体育料のことであるが、中核は体操であり、精神面が特に強調されたわけである。

以上が(1)の付加現象である。

(2)は形式化である。

人為的に工夫考案された体操のような身体活動は、特に形式化され易い性格を持っている。形式化は便利で効率的な面もあるが、画一的、強制的、上意下達的、没個性化に陥り易い欠陥も持っている。号令や音楽に反応し、惰性的に動くだけの「やらされる運動」になり易い面や、儀礼、儀式の影響を受け易く、体操本来の姿から遠ざかり勝ちになることもある。形式化の欠陥を防ぐ為には「何故」「どうして」という、その活動や動作の生れた、或は作られた根拠をよく理解して行うことが大切で、ここに体操学習の大切な足場があり、体操の陥り易い欠点の除去に役立つわけである。

次の(3)分離現象、(4)スピード化、(5)競技化(競争化)の三つは、項目的には別れているが、原因は人間のもつ集団帰属の欲求や、勝利、堪能、優越、闘争などの心理現象によるものと思われる。

はじめは体操の領域にいながら、健康そのものより、興味が競技化や表現の線路にのり、スポーツの分野に移動、移行した種目もある。器械体操は体操競技に、手具体操は新体操に、組立体操はスポーツ・アクロバットにエアロビックス体操も競技化されて、勝敗が争そわれている。又、バトントアラーもチアリーディングも競技会があり、棒体操や組立体操がよく使われる。勿論、以上の現象は体操領域の中の一部分がスポーツ化して、スポーツ領域に移行したものである。

(4)のスピード化(5)の競技化や熾烈化もこれに当り、体操よりもスポーツ界が顕著である。

このように「より速く」とか「より強く」とか、現状にとどまらないで進歩しようという意欲や「日本一」「世界一」のように、その属するグループの中で優位に立ちたいという欲求は、身体活動以外の分野にもあると思うが、私達にとっては、身体活動の分野の熾烈化が特に注意を引く気になる。

ゲートボールやママさんバレーボールも全国大会にまで発展し、ボディービルなどという運動も、モリモリとついた筋肉を人に誇るだけでは気がすまず、国際コンクールが行われていることはよく知られている。しかし、人間の持つあらゆる身体文化が、競争的、闘争的でなければならないという原則などあるわけがない。むしろ、この欲求が有害なこともあるわけで、競技や、闘争に代って、理性や愛情、美、友愛など基盤の上に立つ身体活動の領域があってもよいし、必要であり、体操がこれに該当する領域であると思う。

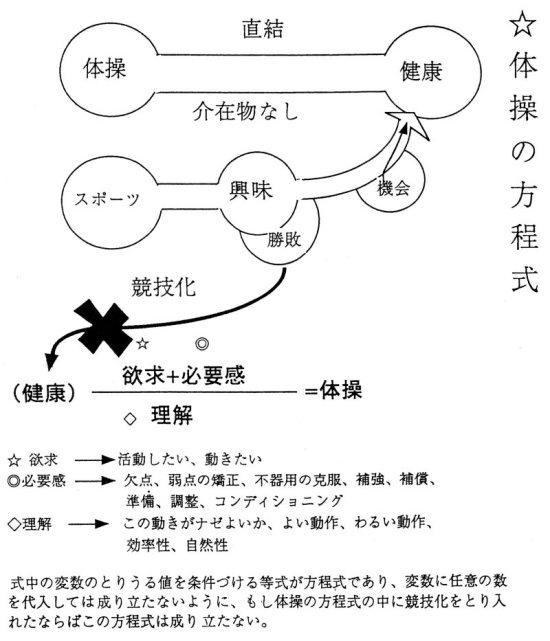

今まで縷々述べて来たように、体操の出発点は健康にあり、健康には闘争や競争は不向きであり、自分の身体愛が何よりも優先しなければならないのである。もし仮に体操そのものが競技化してしまったならば、体操という文化材(財)は崩壊するか、変質して体操ではなくなるかの何れかであると思う。さて俗に「こうすれば結果としてこうなるという図式」を方程式と呼ぶことがある。そこで体操という身体活動と、健康という価値を方程式化すれば、次のようになるのではないだろうか。

最後の(6)の反自然化現象であるが、これもスポーツと体操では大きな相違がある。スポーツはアマとプロの壁がなくなった関係もあり、同じ条件でいっでも試合が出来るという必要から、スポーツの室内化が顕著になった。自然の温度、湿度風向などから絶縁状態になり、カプセルの中のスポーツになったわけである。又、スポーツ用具や、施設の科学化で、身体活動の面でも自然性の喪失が見らる。陸上競技のハイジャンプの背面跳など、その代表的なものであろう。

一方ドイツ体操は、野外で行われたのが歴史的政治的過程から室内にはいりこんだが、スエーデン体操の方は、野外で運動出来ない条件を克服、補償する為に室内ではじめられたわけで、同じ室内で行ってもスポーツと同じではない。今後、身体活動と自然現象をどのように適応させるかは、スポーツにとっても体操にとっても一つの課題であろう。

*体操のもつ二つの流れ 一体操の弁証法的思考−

長屋の八五郎さんが縁日の雑踏の中を歩いているうちに財布をなくしてしまった。家に帰ってから気がついた八五郎さんは、カンカンになり「人を見たら泥棒と思え」とは本当だと憤慨する。ところが、間もなく八五郎さんの財布を拾ったと、わざわざと届けてくれた人がいた。とたんに恵比須顔になった八五郎さん、ニコニコしながら、あゝやっぱり「渡る世間に鬼はない」って本当だと、喜ぶ。これは生活の中の八五郎さん式弁証法である。

さて科学的に工夫考案された人為的健康法である体操は、透明なジャンルで矛盾はないように考えがちだが、必ずしもそうではない。八五郎さんの財布と体操を一緒にするのは適当ではないが、体操にも矛盾は存在するようだ。

近代体操はその発展過程で、あい矛盾する二つの流れを生む結果になった。一つは形式体操と呼ばれるものであり、他の一つは自然運動形式の流れである。前者は身体を生理解剖学的見地から分析的立場をとり、身体の各部はそれぞれ異った形態や組織をもっていて、それぞれの部位独自の特徴と任務をもっているので、体操で体を動かす時には、その部位の特徴に応じた刺激を用意すべきであり、それらの運動を順次につみかさね、総合した身体活動が体操なので「背に腹はかえられぬ」という言葉があるように、背には背、腹には腹の任務がある。この違いこそ大切にすべきであるという考え方である。

一方、自然運動形式の流れは、人間体は一箇の生物体であり、機械部品の寄せ集めではない。足は足、手は手、頭と胴体のように各部を別個に固定し、前縁状態にして鍛えるようなやり方は、生物体の運動方法としては適当ではない。まして高度な思想や感情を宿している人体を、部品扱いにすべきではない。

人がのびあがる時には、爪先立をし、背ものばし、肩もあがるではないか、一つの動きにすべての体の部位が協力するのがノーマルな体の機構である。というのが後者の解釈の姿勢であり、特に生命のリズムや感情、表現を重視している。

近代体操のあゆみは、この相反する二つの流れの相克でもあったわけである。

第一次世界大戦後、欧州では雨後の筍よろしく新しい体操の諸派が生れまれた。そして、それ等の諸派の主張や主旨は、多種多用であるが、それらは大きく二つに分けることが出来ると思う。その一つは、あくまで生理解剖学的な基礎の上に体操を置き、これを深化、進展する意味で、指導法や運動法の改善に力を尽くした一群で、いわば、医学的合理主義とでもいうべきものであろう。彼等は、特に近代文明のもたらす環境が、健康に有害であり、そこから生ずる身体的欠陥を予防し、矯正することに力を入れた。その旗頭として、メンゼンディーク、ビオルクステン、こルスブック、チューリン等をあげることが出来る。

他の一群は、自然主義的立場から新しい運動法を考えようとして、人間の自然な感情表現や生命のリズムの体得を重視した人々であり、ダルクローズ、ボーデ、ピックマン、メダウ、ローエラン等の人々である。彼等も、やはり近代文明の弊害をあげているが、近代文明は現代人の精神を機械化し、感情や理性を分裂させ、それが自然性の喪失につらなって、局部的緊張や不自然で非効率的な動作を生み出している。これを救うのが体操だと、精神面の弊害を強調している。 そこで、これから体操を愛好し、体操を指導する人達は、体操の根底に今も流れる二つの潮流をどのように捉え、どのように消化したらよいかを考えねばならないと思う。

私は二者択一の立場をとらず、八五郎さん的弁証法によるべきだと思うのである。 即ち、対立する矛盾を発展的な考え方によって、統一すべきであると思うのである。いうならば、対象の状態(老若、男女、発育段階、職業等)、実施の次元により、使い分けて共存させることは可能であると思う。流れを使う事を考えるべきであると思うのである。

第一次世界大戦後、欧州では雨後の筍よろしく新しい体操の諸派が生れまれた。そして、それ等の諸派の主張や主旨は、多種多用であるが、それらは大きく二つに分けることが出来ると思う。その一つは、あくまで生理解剖学的な基礎の上に体操を置き、これを深化、進展する意味で、指導法や運動法の改善に力を尽くした一群で、いわば医学的合理主義とでもいうべきものであろう。彼等は、特に近代文明のもたらす環境が、健康に有害であり、そこから生ずる身体的欠陥を予防し、矯正することに力を入れた。その旗頭として、メンゼンディーク、ビオルクステン、こルスブック、チューリン等をあげることが出来る 。他の一群は、自然主義的立場から新しい運動法を考えようとして、人間の自然な感情表現や生命のリズムの体得を重視した人々であり、ダルクローズ、ボーデ、ピックマン、メダウ、ローエラン等の人々である。彼等も、やはり近代文明の弊害をあげているが、近代文明は現代人の精神を機械化し、感情や理性を分裂させ、それが自然性の喪失につらなって、局部的緊張や不自然で非効率的な動作を生み出している。これを救うのが体操だと、精神面の弊害を強調している。そこで、これから体操を愛好し、体操を指導する人達は、体操の根底に今も流れる二つの潮流をどのように捉え、どのように消化したらよいかを考えねばならないと思う。

私は二者択一の立場をとらず、八五郎さん的弁証法によるべきだと思うのである。

即ち、対立する矛盾を発展的な考え方によって統一すべきであると思うのである。いうならば、対象の状態(老若、男女、発育段階、職業等)、実施の次元により、使い分けて共存させることは可能であると思う。流れを使う事を考えるべきであると思うのである。

今後も「新しい体操」や主張が生れてくると思うし、それはよい事だと考える。新しい体操の提唱者は「もう時代が違うのだ、古い体操は駄目だ、もう体操に関する価値観が一変したのだ」というかも知れない。新しい道を切り開くことは立派な事であり、大変なことだと思う。しかし、順序はあると思う。そして前代を超克するという意味では、いつの時代でも断絶はあった筈である。しかし、その断絶は前代までの遺産を踏まえての断絶であり、意義申し立てであった筈である。人間は先人の残した文化をたたき台にし、踏み台にして、新しい文化を生み出して来たのである。その点、体操も同じだと思う。体操に対する価値観が変ったというのなら、なぜそのような価値観が生れたのか、その経緯が吟味され、その後で新しい体操の主張がなされなければならない筈である。そして、今後生れるどんな体操も、最後にあげた二つの流れを克服しなければならないだろうと考えるわけである。

そして、それを生み出す手順こそが、体操の方程式であるはずだと考えるのである。