・・・・・声を体操にしたいという欲望・・・・・

・・・・・指導のキッカケ、タイミング・・・・・

濱田 靖一

*

標題の「よいしょ」「こらしょ」「どっこいしょ」などは、日常生活の体の動かし方の中で、身体活動と一緒に、自然に出てくる言葉の類である。これらの言葉自体には、特別な意味はない。しかし、この短い言葉が動作のキッカケになったり、リズムを生み出したりしてくれるのである。

したがって、日常の動作だけでなく、歌や舞踊など、リズムを大事にする領域の中でも、よく使われている。囃子詞というのもそれであり、日本音楽用語の一つにもなっている。これらの言葉は歌を引き立たせたり、活気づけたりするだけでなく、歌詞の字足らずを埋めたり、拍子を調節するためにも使われる。一般には第三者が唱える場合が多い(勿論、本人が唱えることもある)。

日本の民謡は、この囃子詞が効果を挙げている場合が多いようである。ソーラン節、ヨサレ節、おこさ、よさこい節など沢山にある。これらの囃子詞には意味がないといったが、中にはザイ、ザイ(鋸の音)、、ゴッション、ゴッション(粘土をこねる音)等、作業内容を示すものや、アー偉い奴ちゃ、偉い奴ちゃ(阿波踊)という褒め言葉になっているものもある。ドッコイショは博多節にある。「アラ、ドッコイショ」と「ハイ今晩」というのがそれである。これは島根県石見地方で作られたものが、門付芸人達により博多に持ち込まれ、明治大正期に全国的に広まったとされている。囃子詞としてのドッコイショには意味がないが、「どっこい」という言葉には意味がある。

相手の出鼻を挫く時に、「どっこいそうはいかないよ」と立ちふさがったり、優劣が決まらない時などに「どっこいどっこいだ」とか「トントン」だとかいわれる。「どっこい」という言葉からは、いろいろ連想を誘致するが、これは使う人の環境や経験によってさまざまであろう。後者のような場合は意味があるが、歌を引き立たせるということは、考慮されて使われるわけではない。

ドイツの劇作家であり、詩人でもあったトラー[Ernst Toller(1893-1939)]は、「どっこい生きている」を書いて自殺してしまったから皮肉である。

さて、悪い癖で前座が長くなってしまったが、これから本論の囃子詞と体操の動作について述べたいと思う。

*

われわれ体育指導者は、その昔、「イチニの先生」と呼ばれていたことがある。大勢の生徒を集めて「イッチニ、イッチニ」と合図の掛け声を出して歩かせたり、体操の動作をさせていたからであろう。昔は音楽のリズムによらないで、指導者の発音(号令)で動作を展開させていたからである。

何れにしても、動作の回数を示し、動作を合わせ、動きを統括するのがその目的で、動きのリズムが中心でなかった事は言うまでもない。しかし、舟を漕いだり、物を押したり引いたりする、自然運動的模倣的な動作は、「よいしょ」とか「エイ、エイ」とかいう言葉が使われたので、「かけ声」と動作は、昔の体操の中でも使われていたわけである。現在でも、指導者の号令(音声、笛、太鼓、鉦)等で行われ、必ずしも音楽の領域だけで行われているわけではない。要は、体操という身体活動の動きを助長させる物であれば、ピアノや太鼓などだけにこだわる必要はないわけである。肝心なことは、動きの質に主眼が置かれなければならない。そして個人の場合より、集団が対象になる場合が多い。そこで、今後は体操の中で、今までの媒体を足場に、肉声(自分自身の声)を十分生かし、体操をより楽しいものにすべきだと思うのである。

*

そこで私は、これからの体操領域の中で、もう一歩進めるべきだと強調したいのである。具体的には、発声を伴った身体活動(歌を歌いながらの体操のような)の領域が、進展開発されるべきだと思うのである。今までもバックミュージックとして、又は伴奏音楽として音や音楽は使われてきたし、集団が合唱しながら行進するという演技もあった。これからは、この領域をもっと発展させ、「よいしょ、こらしょ、どっこいしょ」がそのまま使われなくても、発声を体操の動作の一つと考えるべきだというのが私の見解である。

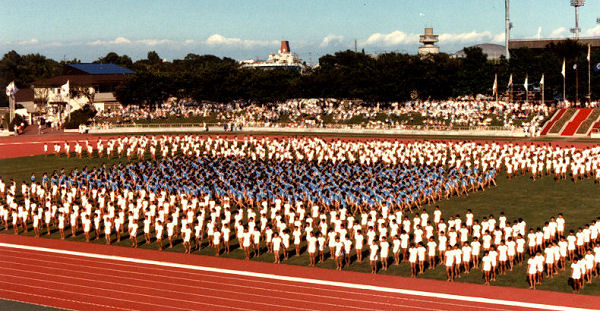

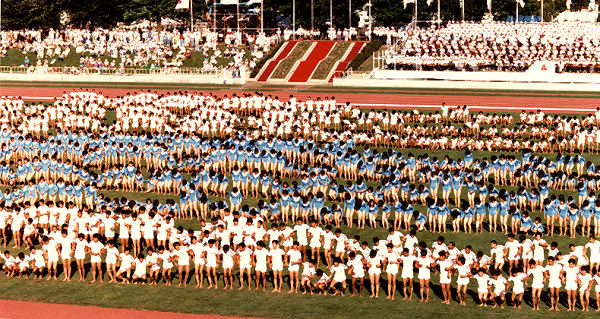

特に集団演技(マスゲームといわれる)の中では、エグジビションとして大いに活用すべきであると思うのである。これは体操の発展、特にエグジビション的な体操路線として、決して横路的なものではないと確信する。何千何百人の人々の集団が、演技表現する魅力は、視角の対象として鑑賞するだけでなく、集団が演技しながら発する声の力を追加して、その迫力を増すべきである。

例えば、グラウンド(演技場)でAという集団とBという集団が対話的な演技をしながら合唱や歌の応答をするとか、観衆と団体と歌で応答しながら演技するような、エグジビジョン大会も出来る筈である。計画や練習が必要であるが、決して不可能ではない筈である。

そのキッカケを作り、はずみを誕生させるのが、「よいしょ、こらすしょ」的ハクタの存在である。