ブルースリーを撮った男

筑紫野市出身・西本正が撮影した

コロッセウムでの格闘 |

映画会社「日活」の創業者・梅屋正吉は明治時代1868年に長崎の米屋に生まれた。場所柄、大陸や南洋に憧れる冒険心あふれる人物であったようだ。

朝鮮で不作の時に米を売って大もうけするが、次の年には朝鮮が豊作であったという単純な理由で借財をつくってしまった。

日本に居づらくなり南方を歩き回った梅屋は14歳で上海にわたり、24歳の時、香港の現在のクイーンズロードセントラルで写真館「梅屋照相館」を開業している。経営は出張撮影などのサービスが評判になり、大成功を収めた。

そしてかの地で梅屋は、中華革命に挫折した中国人やそれらを支援する華僑と出会った。

1895年に孫文の清朝打倒のための最初の広東武装蜂起が失敗し、逃れてきた彼らは香港に集まり次の機会を狙っていたのである。

梅屋は彼らを匿ううちに血が滾るのを覚えた。当時の梅屋はどんな思想や理念があったかは不明だが、いつのまにか興中会などの地下組織と繋がっていった。

そして写真館の常連客であったイギリス人の宣教師で医学博士ジェームス・カントリーと知り合い、その教え子である孫文を紹介される。

そして孫文の「人々が平等で平和な社会をつくる」という理想に共鳴し、梅屋は孫文に「君は兵を挙げたまえ、我は財を挙げて支援す」と告げている。

しかし梅屋の動きは官憲に知られるところとなり、香港を去りシンガポールに渡った。そしてこのシンガポールで梅屋は人生を変える出会いをする。

それは映画・興業師との出会いであった。

シンガポ−ルにはフランスの映画会社のパテ社の支店もあったために、香港で買い込んでいた映写機を使ってその興業師とともに上映活動などをしてそれが成功したのである。

梅屋は革命亡命者という立場で、興中会からの後押しで、テントや椅子・設備などを貸してくれ宣伝なども行ってくれた。しかし1904年に日露戦争がおこり、シンガポ−ルにも渡ってきた戦争実況映画をスクリーンに映すなかで、梅屋自身の心の中にも変化が起こった。

これに先立つ1900年、中国の恵州武装蜂起に失敗し日本に亡命した同志が、革命の拠点を東京に移し1905年には「中国革命同盟会」が結成されたことを知った。

そして1906年梅屋は日本の土を再び踏むことになるが、この頃彼の名前は中国革命同盟会にも良く知られる伝説上の人物になっていたのである。

そして彼のトランクには、日本人がまだ見たこともない色彩フィルム大作がつまれていた。そしてさっそく新富座をはじめ映画興行を行い人々の注目を集めていく。

映画人としての成功をある程度おさめた梅屋は、新宿区大久保百人町の地に撮影所を兼ねた自宅をたてた。そして1913年、第二革命に失敗した孫文を日本で出迎え、孫文が第三革命のため中国へ帰国するまでの2年8ヵ月間、撮影所兼自宅に匿ったのである。

そういえば梅屋庄吉が創立した日活の映画に「嵐を呼ぶ男」というタイトルの映画があったが、このタイトルは梅屋庄吉の人生にもあてはまる気がする。孫文などのようなキ−パ−ソンの周辺にあって、彼のような人物が居るか居ないかによって、時勢のうねりも嵐のように大きくなったり、また凪いだりするのものではなかろうか。

さてもう一人、香港の映画界と深い関わりをもつ福岡県筑紫野市出身の映画人がいる。

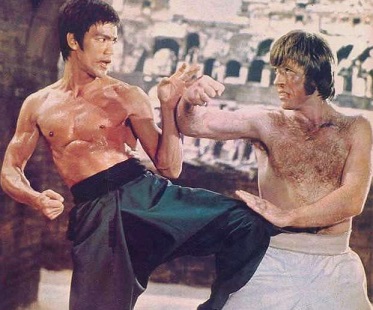

ブルースリー主演の映画「ドラゴンへの道」のイタリア・コロッセウムにおける約15分にもおよぶ格闘シーンはブルースリーの映画の中でも圧巻であった。このシーンをとったのは日本人カメラマン・西本正であった。

西本正は1921年2月、福岡に生れた。少年時代を満州ですごし、満州映画協会の技術者養成所に入った。

1946年、敗戦とともに日本に帰り、日本映画社の文化映画部をへて、1947年新東宝撮影部に入社した。

新東宝で西本は、中川信夫監督作品などの撮影監督をつとめ1950年代には香港へ渡り、以後ブルースリーの映画の撮影などを行った。

香港に渡った西本正は、日本の高度な映画技術を伝達し「香港カラー映画の父」とも呼ばれた。

実は、日本における映画技術は、「戦意高揚」のための映画づくりによって磨かれていた。それは太平洋戦争の「負の遺産」ともいえるが、アメリカのウォルトディズニ−でさえそうした戦争映画に関わっていた時代である。

アメリカの陸・海軍はそうした「戦意高揚」映画に全面協力し撮影のために本物の飛行機や戦車をいつでも動かしてくれたが、日本の映画づくりには、実際の飛行機を飛ばしたり、戦車を動かすのに予算がたりず「特撮」という技術を開発せざるを得なかったのである。

また日本軍部は機密保持がきわめて厳しく資料や写真も公開してくれなかった。そこで ミニチュアの飛行機をワイヤ−で吊るして飛ばし、大きなプールに模型の戦艦を浮かべた特撮セットがつくられ、「らしく見せる」ための様々な工夫がなされたのである。

日本の特撮技術の向上にはそうしたお家の事情が作用していたのである。

戦争が終わり日本で高度経済成長がはじまった1960年代に日本は世界トップクラスの特撮技術をもっていた。

特に新東宝の特撮技術・設備は世界一を誇っていた。そして1960年代に円谷英二監督によって怪獣映画「ゴジラ」が制作され一世を風靡した。

こうした怪獣映画はそうした特撮技術をもって実現したのである。

ところでブルースリーを撮った人・西本正は、香港映画ばかりではなく日本のホラー映画の撮影でも新境地を開いた。新東宝の中川信夫監督の下で撮影したホラー映画の傑作「亡霊怪猫屋敷」(1958)や「東海道四谷怪談」(1959年)にもそうした技術が存分に生かされている。

1983年にアメリカに1年間ほど遊学した際に、サンフランシスコのチャイナタウンで多くの香港映画を見たが、一番印象に残ったことは香港映画の中でもホラー映画の中に特撮技術がふんだんに使われていることであった。

こうした香港映画の特撮技術の背景に、日本と香港の映画交流の橋渡し役を担った西本正の存在があったことを知ったのはつい最近のことである。西本正は1997年1月に死去している。

|

| |