秦氏(東儀氏)と雅楽

坂越・大避神社の船祭りで使う船 |

福岡県春日市・筑紫楽所の雅楽演奏 |

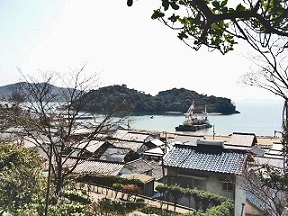

坂越の生島 |

当時勤務していた職場に民間の雅楽演奏団体のメンバーである方がおられた。ある日、福岡県春日市にある先生の自宅すぐ近くの雅楽所(筑紫楽所)に連れて行ってくださり、様々な楽器を見せていただいた。

雅楽は日本古来の宮廷音楽であるが、はじめて目にする楽器のエキゾチックな色合いに感銘し、雅楽に対する興味が急速に高まりこうした楽器のルーツを探りたいと思うようになった。

日をあらためて筑紫楽所を訪れ、雅楽の公演を観賞して楽器の演奏とともに踊りの部分である舞楽をみて、このような雅な世界があったのかと、誇張ではなく目がくらむような思いであった。

翌年、たまたま日本古代の渡来人・秦氏のことを調べるために瀬戸内海に面した赤穂近くにある坂越という港町を訪れた。

坂越は秦氏が日本に渡来した際に上陸した地点といわれ、聖徳太子のブレーンとなった秦河勝が太子の死後、蘇我氏の追及を逃れて避難した場所でもある。

大避神社の境内に坂越の船祭りで使う船が奉納してあった。

その説明書に意外な名前を見つけることができた。この秦氏からいくつかの氏族が分れたのだが、その一つの氏族が東儀氏なのである。

この時、当時雅楽演奏でテレビによく出演される東儀秀樹氏が秦氏の子孫であることをはじめて知った。

さっそく東儀秀樹氏のホームページを開くと、東儀秀樹氏が長年夢見ていた自分の祖先である秦河勝の墓を訪れ雅楽を奉納することがついに実現した時の思いが記載してあった。

そして、この坂越という港町には生島という小島が浮かんでいる。この生島は秦河勝の墓があるところで、対岸の大避神社には秦河勝のマスク(面)が保存されている。

そのマスクは鼻梁の特徴などから中近東ペルシア人の顔の特徴を著しくもつものであった。

雅楽のルーツをたどると、中近東のペルシアあたりからの流れと中国からの流れとがあると聞くが、こういう点からみても、秦氏や東儀氏は中国経由とはいえそのルーツは中近東にあるのではないかと勝手に推測した。

ところで、日本の古代文化はきわめてコスモポリタンな文化であった。

そのことを示す最大の証拠は奈良の正倉院にある。

正倉院の宝物は、中国・朝鮮の宝物ばかりではなく、シルクロードをつたわってきた中近東ペルシアの文物も含んでいる。この正倉院宝物の多くは聖武天皇のものだといわれている。

聖武天皇は、古代国家が氏族の闘争により分裂しかかった頃、仏教の力で国をおさめようと国ごとに国分寺をつくらせ、全国各地にある国分寺のセンターとして奈良に東大寺をつくったのである。

752年、東大寺大仏の開眼式では、僧正が手にした筆から伸びた紐を聖武天皇・光明皇后などが手でもって大仏に目をいれたのである。

そしてその式典は同時に日本国主催による国際音楽祭の様相を呈したのである。

日本ではあるコンサートホールが建つとその建造物の権威を高めるために、一流のオーケストラなどが招かれ演奏会がおこなわれる。東京・丸の内の日生劇場ではベルリンオペラが開催されるといった具合である。

東大寺の完成式(開眼式)では、アジア各国の楽人達が独自の演奏をおこなったのである。

この時、私が福岡の筑紫楽所ではじめてみたエキゾチックな楽器またはそうした楽器の原型となった楽器が演奏されたに違いないと想像するのである。

雅楽に使われる楽器の音色やその異国風のデザインからはじまった雅楽への興味は、雅楽とともにやってきた人々へと向かった。

|