貴族の食事

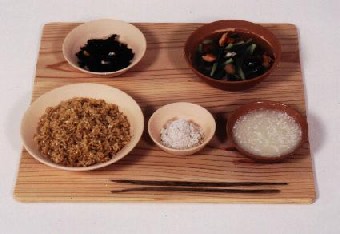

復元された食事

遠の朝廷の食事

奈良時代の食生活

七世紀、隋・唐との国交が開かれて以来、大陸文化が盛んに日本に取り入れられるようになり、その文化の影響を大きく受けたのが奈良時代である。

律令体制下、貴族は富み、繁栄を窮めた。

当時、油で煎って、さらに煮る

。油煎り法など複雑な調理法が行われるようになり、また保存食品・調味料・香辛料も多く使用され、中国の食文化の影響が窺われる。これらの贅沢な食生活を享受できたのは貴族に限られており、農民の多くは税制による過重な義務負担に苦しみ、貧窮化し、その間には著しい差が生じていた。

この時代、食事は朝・夕の二回であったが、労働による空腹を癒すため、時には中間に間食をとることもあった。

この間食の習慣が、やがて三回食に移行するきっかけとなったということである。

庶民の食事

庶民は、黒米(玄米)、又は、粟・稗などを主食として食し、副食として羹一椀と他に何か一皿付く程度である。

酢の支給もなく、一般庶民の食膳は非常に質素であった。

梅花の宴

饗宴の膳・・・貴族の宴会での食事

1、清酒

2、酒肴盛合せ さばの楚割・のしあわび・塩鮎・百合根の梅肉和え・たらの芽の素揚げ

3、白酒

4、酒壷

5、塩

6、酢

7、醤

8、飯 白米

主食

9、羹 蛤 細芽の潮汁

10、あえ物 むぎなわ 小豆 のびる

11、鱠 鯛 いか つのまた わかめ 大根 わさび

12干物 鮭の楚割・鹿脯・雉ほじし

13焼物 さざえの火焼き

14 あゆの鮨

15、茄物 里芋・蓮根・午旁・ずいき・大根

16、蒸物 鮑の酒蒸し

17、漬物 あざみ・よめなの塩漬・白うりの粕漬・にらき(蓼)

18、蘇

19、木菓子 橘・干柿・千棗・蓮の実・栗

20 唐菓子 環餅・結果(かくなわ)

21 くさもち・ははこぐさ

22、心太(こころぶと)

23、いもがゆ 山芋・甘葛

天正二 (七三〇)年、正月十三日、新暦二月八日、当時の大宰帥大伴旅人が官邸において、梅を題詠にして、催した歌会を「梅花の宴」という。

尚、この時代には、まだ、調理の段階で調味することは行われず、食膳に、各自、塩・醤・酢などを杯に入れて備え、各自で味加減をしていた。

|