物理学において、20世紀初頭ほぼ同時に現れた理論は、いずれもニュートンが確立した古典物理学を超えるものであった。

「相対性理論」はアインシュタインンひとりによって生まれたが、量子論および数学的表現である「量子力学」は多数の物理学者によって生み出された。

「相対性理論」では、物質が光の速度に近ずくと、ニュートン力学が通用しなくなる世界だが、「量子力学」では物質が素粒子ほど極小になると、ニュートンどころかアインシュタインでさえも戸惑わせるほどのふるまいをする。

さて物質の最小単位といえば従来は原子で、原子は原子核と、その周囲を回る電子で構成され、原子核は陽子と中性子で構成される。

陽子や中性子はさらにクォークという粒子からできている。クォークは物質の最小単位の一つと考えられており、電子や陽子や中性子そして光子とを合わせて、「素粒子」とよばれている。

こうした超ミクロ世界の粒子は、古典物理学では説明ができない不思議な性質を持っている。

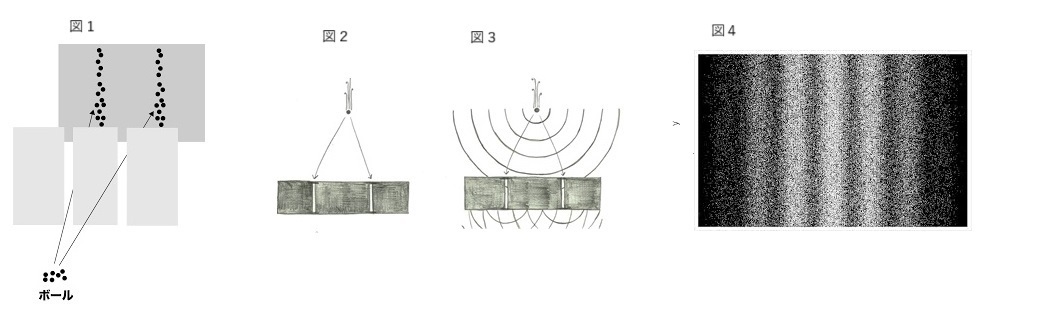

そうした不思議な世界に扉をひらく、「二重スリット実験」(下の図1~図4)から述べたい。

「二重スリット実験」に必要な装置は、二つの隙間が開いた二重スリットの板、電子を発射する電子銃、そして電子を検出するスクリーンである。

実験はいたってシンプルで、ふたつの縦に隙間が空いた板に向かって複数同時に電子を飛ばした時、その奥のスクリーンに何が映るかを検証する実験である。

電子銃をバッテングセンターのマシンに置き換え、マシンからから繰り返し発せられたボールは、隙間スリットの形状に似せて二本の筋がスクリーン上に描くはずである(図1/上から見たのが図2)。

しかし実際の結果は予想に反したものであった。

そこには、明るい部分と暗い部分が”いく筋”も並ぶ縞(シマ)模様が現れたのである(図4)。

こうした縞模様が現れるのは、電子が波のようなふるまいをしていることの証拠である。

この我々の常識を完全に覆す「二重スリット実験」の結果を解き明かすには、光をめぐる長い論争にふれなければならない。

1678年、オランダの物理学者クリスティアン・ホイヘンスが、波を水面の波動のようなものとしてとらえ、光の「波動説」を提唱した。

ホイヘンスの波動説では光は空間を波として伝わり、その波の干渉によって、様々な光学現象を説明できるとした。

当時のヨーロッパは科学革命のまっただ中で、望遠鏡や顕微鏡の発明により、自然界の新たな側面が次々に明らかになっていった。

ホイヘンスの「波動説」はこの時代の科学的探究心を象徴するものであったが、1704年に登場したアイザック・ニュートンの光の「量子説」が、状況を一変させる。

ニュートンといえば、りんごが落ちるのを見て「万有引力の法則」を発見したことで有名である。

彼は光を極めて小さな粒子の流れとしてとらえた。

ニュートンの権威は絶大で、彼の量子説は長らく主流となった。

量子説は、当時知られていた光の性質をうまく説明できたのである。

例えば光がまっすぐに進むことは、光を小さな粒子の流れと考えれば簡単に理解できる。

また、鏡に反射する際の入射角と反射角が等しくなることも、粒子の弾性衝突と説明できた。

さらに、空気中から水中に入るときの光の屈折も、粒子の速度変化と解釈されたのである。

物体の影がはっきりしていることも、量子説では説明し易いものであった。

18世紀を通じて光の性質をめぐる論争は続いた。「波動説VS粒子説}どちらが正しいのか科学者たちは激しい論争が続いた。

そして1801年、イギリスの科学者トーマス・ヤングが画期的な実験を行った。

これが「二重スリット実験」の原型となるヤングの「光の干渉実験」である。

ヤングは太陽光を細い穴に通し、その向こう側のスクリーンに投影した。すると明暗の「縞模様」が現れたのである。

これは波動説でしか説明できない現象で、ヤングの実験は「波動説」に大きな信頼性をもたらした。

光が波であれば、二つの穴を通った波が干渉しあい、波の山が重なるところではより明るくなり、山と谷が重なるところでは相互に打ち消しあい、スクリーン上に縞ができるからである(図3・図4)。

19世紀に入るとさらに多くの「光の波動性」を示す現象が発見され、波動説が優勢になっていき、波動説と量子説については、「波動説」が正しいということで決着がついたように思えた。

20世紀にはいり、光の本質をめぐる論争はあらたな展開を迎える。

その主役となったのが、若き天才アルベルト・アインシュタインである。

1905年 アインシュタインは、光の性質に関する論文を発表する。

アインシュタインは光が波動性と粒子性の”両方の性質”をもつという当時としては驚くべき提案をしたのである。

彼は光を「光量子」とよばれる離散的なエネルギーの粒子ととらえ、光が波動性と粒子性の両方の性質をもつという説をとなえたのである。

これが「光量子説」とよばれるもので、この仮説はそれまで説明できなかった「光電効果」という現象を見事に解明したのである。

「光電効果」とは、金属に光を当てると電子が飛び出すという現象である。

従来の波動説では、「光の強さ」をあげれば電子がより強く飛び出すと考えられていた。

しかし実際には、「光電効果」では光の色としてあらわれる「周波数」を変えると電子が飛び出したのである。

アインシュタインは光が”粒子の流れ”とすればこの現象が説明できるとした。光量子のエネルギーは周波数に比例し”十分なエネルギー”を持つ光量子が金属に衝突すると電子が弾き飛ばされる。

そしてこの説明は、実験結果と見事に一致した。

アインシュタインはこの業績により、1921年にノーベル物理学賞を受賞する。

しかし「光量子説」は当時の科学者たちに簡単に受け入れられなかった。

なぜなら、光の波動性を示す多くの証拠である干渉(光の重なり)や回折(光の回り込み)といった現象は、波動説でしか説明できないように思われたからである。

とはいえ「光が波動性と粒子性という矛盾する二つの性質を併せ持つ」という「光量子説」の革新的なアイデアは、”次なる謎”への扉を開くことになる。

1924年、フランスの物理学者ド・ブロイはもし光が粒子性と波動性の両方の性質をもつならば、電子などの物質粒子にも波動性があるのではないかという革命的なアイデアをうちだした。

当時、電子は純粋な粒子と考えられていた。だから電子に波動性があるという発想は、まさに常識を覆すものであった。

ド・ブロイの仮説は当初、多くの物理学者に懐疑的に受け止められた。

ド・ブロイの「物質波理論」では、粒子の運動量と波長の関係を示す方程式が導き出されていた。

この式によれば、粒子の質量が小さいほど、その波動性が顕著に現れるというのである。

ド・ブロイの仮説は当初、思弁的なアイデアとみなされていたが、この仮説がやがて実験によって証明されることとなる。

ここで登場するのが前述の「二重スリット実験」で、二つの穴が開いた板に向かって電子を飛ばした時、その奥のスクリーンに何が映るかを検証する実験である。

もし電子が本当に波動性をもつのなら、光と同じように「二重スリット」を通過させたとき、干渉縞が現れるはずである。

それが、電子を使った「二重スリット実験」であり、ド・ブロイの「物質波理論」を裏付ける決定的な証拠となった。

ド・ブロイの革新的なアイデアは、量子力学の発展に大きく貢献したばかりか、「物質とは何か。観測とは何か。そして実在とは何か」、という根本的な問を投げかけることになる。

その意味で、「二重スリット実験」」は、量子力学を象徴する実験といえる。

「物質波理論」によれば、すべての物質が波動性をもっているが、物質が大きくなるにつれてその波動性は非常に小さくなり、日常生活では気が付かない。

例えば、人間の体も波動性をもっているのだが、その波は検出できないくらい弱い。

さて、「二重スリット実験」では、発射したのはまぎれもなく電子という粒子であるのに、スクリーン上では波の性質を表す縞が現れた。

この結果だけでも十分に不思議だが、さらに驚くべき展開がまっていた。

今度は電子を単発一個づつスリットをめがけて発射する。スクリーン上で一個だけ検出される。これはボールをマトに向かって投げたと同じ結果である。

二個目三個目と発射していき、スクリーン上に点在するようになっていく。

ここまでは粒子の性質が現れているのだが、この実験を”長時間”つづけていくと驚くべき結果がでてくる。スクリーン上に現れてくるのが、前述と同じく「干渉縞」(図4)を描きはじめるのである。

つまり一個一個の電子は明確に粒子としてふるまいながら、全体としては波のような「干渉パターン」を作り出したのである。

電子が一個発射されるたびに一点が検出される。しかし、その到達位置は波動としての性質によって決定されているようなのだ。

さらに不思議なことに、一個の電子がどちらのスリットを通ったのかを「観測」しようとすると、”干渉縞”が消えてしまうという、腰を抜かすようなことが起きるのである。

つまり、「観測行為自体」が結果に影響を与えるということなのだ。

電子は観測される前までは、ある種の波としてふるまい、観測された瞬間に粒子となるのだと解釈されるようになった。

量子力学のポイントは、第一にミクロの世界では粒子と波は二者択一ではなく、両方の性質が共存していること。第二に、観測という行為が実在に影響を与えているということである。

この常識を超えた結果を解釈しようという試みが「量子力学」の発展をもたらすこととなった。

もっとも広く受け入れられているのが「コペンハーゲン解釈」である。デンマークの物理学者ニールス・ボーアを中心にした考え方である。

その核心は、全ての事象は観測された瞬間に確立する。確立する寸前までは異なる複数の事象が重なりあった状態で存在する。

これは、「二重スリット実験」の結果をうまく説明している。つまり、電子は観測されるまでは、二つのスリットを通る可能性の波としてふるまい、観測された瞬間に特定の位置に現れるからである。

ただ、この解釈にも、”観測の定義”が曖昧であることや、”観測者の意識”がどのように物理現象に影響を与えるかなど、いまだに謎のままなのである。

さて物理学のテキストでは、電子は核の周りを回る負の電荷をもつと学ぶが、電子はこうした公転ばかりではなく、自転もしている。この自転のことを「スピン」という。

同じ軌道では電子は異なるスピンの2つに限られている。

電子の基本的な「スピン状態」は、「上(左)向きスピン状態」と「下向き(右)スピン状態」が重ね合わさった状態にある。

これが量子力学の「重ね合わせ」の一例で、大事なのは「観測するまではどちらの状態にあるのかは分からないが、観測することで、重ね合わせ状態からどちらかの確定した状態へと変わる」ということで、この変化を「状態の収縮」と呼ぶ。

このような場合、一方の粒子を観測してその状態が分かれば、もう一方の粒子の状態は観測するまでもなく、決まってしまうのである。

こうした関係を「量子もつれ」(エンタングルメント)の関係にあるという。

たとえば、Aが下向きだと観測されれば、その瞬間Bは上向き状態に決まる。これは状態の「状態の収縮」により瞬時に起こる。

こうした「量子もつれ」関係にある2つの粒子は、たとえ地球と火星ぐらい離れても、相互に絡み合い、ほとんど双子のようにふるまうのである。

では地球で起きた情報が、どうして火星に瞬時に伝わるのか。

それはアインシュタインの「すべてのものは光の速度を超えられない」という理論と矛盾してしまう。

またアインシュタインは、「自然の事象が本質的に確率的である」ことを主張する量子力学の基本的な考え方に対して強い疑問を抱き、「神はサイコロを振らない」と量子力学を否定し続けた。

物質波・量子化などの理論が発表されたのを契機に、ニュートン力学とはまったく異なる概念が次々と発表された。

そのひとつがハイゼンベルクの「不確定性原理」で、微粒子の世界では「位置とエネルギーを同時に正確に決定することはできない」というものである。

これは粒子のもつエネルギーを正確に表現しようとしたら、その粒子の位置が曖昧にならざるをえない。

反対に粒子の位置を正確に表現しようとすると、今度はエネルギーが曖昧になるというもの。

「どちらかの焦点がぼやける」というのは、電子の位置が「確率的なかたち」でしか表現できないということである。

ここでいう「確率的なかたち」とは、「どこかにいるのだが、観測者にはわからない」という”情報の欠如”を意味する確率ではなく、「どこにいるかは未来に決まる」という意味での確率なのである。

これが近年、原子や分子の話で出てくる「電子雲」の話である。

仮に原子の写真をとったとして、電子はどこかにいるはずだが、どこにいるかはわからない。

一枚目、二枚目、三枚目、n枚目と重ね焼きしたようなものが「電子雲」なのである。

このように、電子の位置は確率でしか表せず、その確率を視覚化したのが「電子雲」なのである。

ところで現在、開発途上にある「量子コンピュータ」の基本概念は、沢山の量子系をエンタングル(からませ)て制御し、演算をさせることである。

我々の体験する自然界の現象は”連続性”が普通だが、超極小の世界は「量子化」されている。

「量子化」とはエネルギーが離散的でとびとびであることで、ペットボトルなら0.5Lを平均とするが、もし0.8L必要なら2本目が必要になるような世界のことである。

日常生活はアナログの世界だが、我々の体験できない超ミクロの世界ではデジタルなのである。

最初に量子コンピューターを思いついたアメリカの物理学者リチャード・ファインマンは、現在のコンピューターを使って「世界」を再現しようとしたら100万年かかってしまう。

それならいっそ、量子力学でできたコンピュータを作ったら、自然や社会を部分的に再現できるのではないかという着想からきている。

例えば、創薬など実験科学で10年かけ膨大な金をつぎ込んで何かを発見することを、量子コンピュータの中でシュミレーションして、おおよその「あたり」をつけて調べると数日で見つけることができるかもしれない。

「量子の世界」はオカルトめいているが、自然現象そのものにちがいなく、「量子コンピュータ」を作ろうというのは突飛でもなんでもない。

量子コンピュータは遠くない未来に実現するであろうが、量子コンピュータを持ってしまった人類をシュミレートしたら、どんな予測がでるだろう。