最近、電車に乗ると携帯ばかり覗き込んで、かつて満員電車で新聞を巧みに折って読んでいた人がいたが、そんな職人技もみられなくなった。

また、車窓から外の風景を見る人が少ない。窓に外に視線をやれば、何か新しい発見があるかもしれないのにと思いつつ、窓の外に”宝”を見つけた何人かの人が思い浮かんだ。

フィクションの世界では映画「シャルウイダンス」では、電車の窓から見えたダンス・スタジオが、くたびれた中年サラリーマンの人生の色彩を一変させた。

また、「車窓」に見える風景が創作に生かされた名曲が、久保田早紀の「異邦人」である。

その風景は、中近東ではなく、久保田の通学時の風景が元になっている。

久保田は、松任谷由実のような歌詞が書きたいと短大の文学部にはいった。

八王子から都心へと通学する中央線の電車の中、広場や草原などで遊ぶ子供達の姿を歌にして「白い朝」というシンプルな曲を書いた。

「子供達が空に向かい 両手をひろげ 鳥や雲や夢までもつかもうとしている」と。

そして、自分の曲がプロの世界で通用するかチャレンジしてみようと、自分の歌を弾き語りで録音したカセットテープを送った。

そしてこのテープにある「哀愁のある声」に注目した、新進の女性音楽プロデューサー金子文江がいた。

彼女の中には「次はオリエンタルなもので行こう」という思いがあり、オリエンタルムードを全面に出そうと、萩田光雄に編曲を頼んだ。

萩田光雄は、シルクロードの雰囲気をだすために「ダルシマー」というペルシアの民族楽器を使い「シルクロード」のイメージを完成させた。

そして、分厚いオーケストラと「ダルシマー」の音色が溶け、久保田の透明な声がよく響き合い、壮大な「郷愁の世界」を築きあげた。

久保田のオリジナルな歌詞「ちょっと振り向いただけの白い朝」が、「ちょっと振りむいただけの異邦人」に変えられた。

ちなみに、久保田が憧れた松任谷由美の歌は、数多く自動車の車窓からの風景が描かれている。

以前、東京を旅した際に羽田空港から品川方面に向かう京浜急行の「大森町駅」を過ぎたあたりで、線路沿いに建つ「大森貝塚跡」の石碑が目についた。

そこで大森町駅に戻って線路にそって「大森貝塚縄文庭園」に向かうと、盛土が壁のように囲む廃墟のような場所があり、その中に貝塚の発見者の胸像が建っていた。

明治政府は、多くの学者を招いたが、東京帝国大学に招かれたアメリカの動物学者がエドワード・モース。

モースは来日して、横浜から新橋に向かう途中の汽車から外を見ていたら、崖に貝らしきものがあるのに気付いた。

これこそが日本の考古学の始まりとなる「大森貝塚」の発見である。

モースは1877年6月17日に横浜上陸後、「数日して乗った汽車から発見した」とあるので、ほとんど来日してすぐに見つけたということになる。

モースが動いている汽車の中から見えるくらいだから、江戸時代の人々も貝殻の山があることは気がついたであろうが、そこに何のの価値も見いだせなかったのだろう。

モースは、同年9月になってから助手達と共に発掘を始め、貝殻はもちろん、土器や石器などの道具・武器、鯨や鹿の骨、人骨など様々なものを発掘し、これらの出土品は現在東京大学で保管されている。

モースは1838年にメイン州ポートランドで生まれた。

いくつかの学校に通ったが、その全てで手に負えない学生であり、全ての学校から退学させられた。

ある退学理由に、机に彫刻をしたためとある。

その後、メイン州ベテルの学校に通い、ここでモースはナサニエル・トゥルーと出会い、自然研究への興味を追求するように勧められた。

貝やカタツムリを求めて大西洋の海岸を探検したり、動物相や植物相を研究するために野に出かけることを好んだ。

モースは結婚後、ボストン郊外のマサチューセッツ州セイラムに住むようになる。

日本の近代美術の「恩人」ともいうべきアーネスト・フェノロサは、モースと同じセイラムに住む「知り合い」同士であった。

東京帝国大学が政治学の教授を捜していることを知ったモースはフェノロサをその職に推薦したという。

フェノロサは1878年に来日し、政治学や哲学の講義をするかたわら、日本絵画に魅せられ、「日本美術」の研究と収集に没頭するようになっていく。

フェノロサは、明治の廃仏稀釈により仏像が破壊された時代に、多くの仏像を買い取ってアメリカに送った。アメリカのボストン美術館などで日本美術が見られるのもそのためである。

モースの日本文化への貢献は、フェノロサを明治政府に推薦したという意味でも大きい。

窓から見た風景が技術開発に繋がったのが、カメラつき携帯である。

この場合、厳密にいうと「窓から外を見ている人」を見たことが、「J-フォン」のきっかけになった。

マツダから出向し「東京デジタルフォン」で仕事をしていた髙尾慶二は、家族と出かけた箱根旅行で見かけたのは、芦ノ湖のロープウェイに乗っていた中年女性が、一生懸命、携帯電話でメールを打っている姿だった。

なぜ、彼女はあんなに必死にメールを打っていたのか。J-フォンの製品開発会議で、どんな機能を携帯電話に組み込むべきかを考えているとき、ふとこの記憶がよみがえったという。

「彼女はきっと、自分が観て感動した景色を誰かに伝えたかったのではないだろうか?」

その瞬間、「もし携帯電話で写真を撮って、それをメールで送ることができたら、新しいコミュニケーションのツールになるのではないか」とひらめき、そこから写メールサービスとケータイカメラの開発が始まったのである。

とはいっても、そのアイディアは無謀にみえた。すでに極限までコンパクトになった携帯電話の中にカメラを収めるスペースなど存在しない。

そこで大手と同じ既成路線を進むべきと猛反対された。

一方、元シャープパーソナル通信事業部は、大手メーカーで唯一携帯電話事業に本格参入できずにいた。

2つも3つも開発するだけの予算もなければリソースもないシャープは、独自開発しかないとJ-フォンの誘いに賭け、「背水の陣」で臨むこととなった。

過去の製品から学び、開発時に3つのことにこだわったという。

デザインを崩さないこと。マナーモードでもシャッター音を鳴らし、盗撮を防止すること。

シャープが技術開発に白羽の矢を当てた人物とは、宮内裕正であった。

高校卒業後広島工場に入社し、事務職だったが独学しながら技術職に希望を出し続けた。

15年後技術職へ異動、開発を受けた時の気持ちを「最後発から全部抜いて1位になったら 面白くないですか。人がやったことないことをやりたいんです」と語った。

宮内が開発にあたって考えたアイデアは、次の3つであった。

①直径1センチの超小型カメラを携帯電話の中に入れる。②フレキシブル基盤(自在に折れ曲がり軽い)の両面に基盤を配置、➂折り紙のように折りたたんで入れるというアイデア。

こうして2か月で試作品が完成したものの、カメラを起動すると通信が途絶えてしまうなど50以上の不具合が報告された。

それから半年後、不具合の正体が、高密度に並べた部品から出る電磁波が干渉しているということが判明した。

そして50を超える不具合をひとつずつ潰していって、ついに完成の日がやってくる。

高尾は、祈る思いで端末の完成を待っていた。カメラがきちんと収まるのか。

撮影した写真の色合いをきれいに表示できるのか。不安は尽きない。難しい要求をしていることは承知の上で、宮内を信じるしかなかった。

出来上がった携帯電話は、縦12.7センチ、横3.9センチ、厚さ1.7センチ、重さ約74グラム。

半年前に発売された一つ前の機種と、サイズも重さもほぼ変わらない。

凹凸のない滑らかな背面に11万画素のカメラを備えた携帯電話が、ついに完成した。

2000年11月1日、世界初のカメラ付き携帯電話「J-SH04E」は、発売された。

若い世代から人気に火が付き、わずか1年で300万台を売り上げた。他社も次々に後追いする大ヒット商品になり、「J-PHON」は業界第2位に躍進した。

カメラ付き携帯電話ときってもきれないほど関係が深いのが「QRコード」である。

今や見かけない日はないと言ってもいいほど、私たちの生活に溶け込んでいる。

このQRコードの発見もまた「車窓」からの風景がアイデアの元となっている。

さて1970年代ごろまでスーパーで使用していたレジは、手動で商品の値段を打ち込むもの。このためレジ担当者の多くは手首のしびれや「けんしょう炎」に悩まされていた。

「チェッカーの負担を軽減できないか」。

そんな悩みを解決したのがバーコードであった。

バーコードを光センサーで読み取るだけで、自動的に価格がレジに表示され、同時に読み取った商品情報がコンピューターに送られるPOSシステムが開発されたのである。

こうしてバーコードが普及すると新たな課題が浮かび上がってきた。問題となったのは、バーコードの容量が英数字で最大20字程度しかないことだった。

在庫を極力持たない「かんばん方式」を採用するトヨタグループでは90年代、部品にバーコードを貼り付け、受発注情報を管理していた。

トヨタの関連会社デンソーウェーブでは、トヨタの部品製作と共にバーコード事業をやっていた。

しかし、バブルが崩壊以降、バーコード事業も窮地に立たされた。

新たな市場創出といっても当時はあまり予算が付けられなかったので、ハードウェアの開発は断念し、知恵とアイデアでできる「新たなコード開発」をしようと決めた。

というのも、部品の種類が多くなるにつれ情報量がかさみ、バーコードの本数が増えて読み取りが煩雑になったばかりか、工場で付着する汚れや破損で読み取りにくくなることもあった。

そんな現場の状況を見て、デンソー主席技師の原昌宏は縦横二次元のQRコードの開発を同僚とたった2人でスタートさせたのである。

一応、2年という期間設定して次はないという覚悟で開発に取り組むこととなった。

開発はわずか2人から始まり、最終的に4人チームで手がけた。

そして原は約束通り、わずか2年で大量の情報を高速で読み取る技術を完成させ、1994年8月8日に「QRコード」と命名した。

QRは「素早い応答」を意味する「クイック・レスポンス」の略。横方向のみに情報を格納するバーコードに対し、QRコードは、縦、横の2方向から情報を記録することができる「2次元コード」であった。

最大の難関は、背景とコードの区別を明確にすることで,コードが背景に影響を受けてしまっては、素早く正確な読み取りはできないことだった。

原は開発当初この問題について悩んでいて、電車に揺られながらボーッと外を見ているとき建物の”窓の配置”に視線がはいった。

ビルやマンションは規則正しく窓が並んでいるが、最上階だけ間隔が違うから目立っている。

そこから、間隔を変えて角に大きな目印をつければ、背景と区別しやすくなることを思いついた.

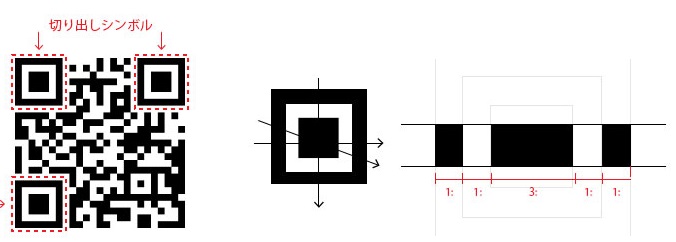

実際「QRコード」をよく見ると、その四角に「切り出しシンボル」が三隅に配置されている(下図)。

3個と決まっているのは、QRコードの位置・大きさ・傾きを検知するためのもので、四隅がひとつ欠けてているのは、QRコードの向きを判別するためで、四角が無いところが「右下」を示している。

だから、どの角度からスマホを向けても読み取ってくれるようになっている。

当時(1992年)のコンピュータでは、囲碁を参考に、文字とは違う白と黒の並びを目印にした。単純な模様のほうが処理しやすいし、読み取り速度も早くなった。

原らはチラシや雑誌、段ボールなどに印刷されている絵や文字をすべて白黒に直して、その面積の比率を徹底的に調べ上げることにした。

そして印刷物の中で「一番使われていない比率」を突き止めた。それが「1:1:3:1:1」(下図)であった。

かくして切り出しシンボルの白黒部分の幅の比率が決められた。走査線が360度どの方向から通っても、この独自の比率を探せばコードの位置が割り出せる仕組みが生まれたのである。

>

QRコードを見つけたあとは、いよいよ情報の読み取りである。

QRコードは、最大で7089文字まで入るのだが、たくさん文字が入ったQRコードも、ほんの数文字だけ入ったQRコードも、見た目はそんなに変わらないのはどうしてなのか。

例えば、1文字だけなら真っ白になってもよさそうだが、1文字だけを白黒の模様にコード化するわけではない。

QRコードが貼られた面は、平面であればスムーズに読み込みできるが、飲料用の缶など面が歪んでいると、正確に読み取れなくなってしまう。

そこで原は、コードの中に、小さな「アライメントパターン」と呼ばれるシンボルを施した。

QRコードの「右下」の方にある白黒の四角の形がそれにあたる。

これにより「誤り訂正機能」をもたせたのである。

この中心にある黒いセルの位置を起点に、ズレの量を補正して、すべてのセルを再計算することで、ひずんだコードでも正しい情報を読み取れるようにした。

また、QRコードは白と黒の比率がだいたい50%ずつになるように見た目を調節している。

またQRコードには、どんな状態でも正しく読めることを心がけて、懸命に考えた工夫が詰まっている。

様々な用途に使われるためには、円筒や球など湾曲しているものにも印刷できるようにしないといけない。

単純に文字を白黒にコード化すると、先ほど説明した「1:1:3:1:1」が偶然現れて、読み取りに支障をきたしてしまうことがあるからである。

そこで、あらかじめ用意された8種類のマスクパターンと重ね合わせて、今度のQRコードはこのパターンを使うというかたちにしている。

データを圧縮して、以上のような”冗長データ”を足して、マスクパターンと重ね合わせてしまえば、人間が読み取るのは不可能ということになる。

ちなみに開発者の原自身は読み取れるそうだ。

QRコードの技術では特許は取得したが、普及を促すために技術は無償で公開した。

多くの人にQRコードを使ってもらえば、自分たちが思いもよらなかった用途が生まれるだろうと考えたからであった。

開発者からみてユニークで面白いなと思ったのは、韓国のスーパーに設置されたQRコードである。

一見、バーが何本も組み合わされた意味不明のオブジェだが、お昼時になると影で「QRコード」ができる。これをスマホで読み込むとクーポンになっているという。

また花火大会などで、ドローンを使った「QRコード」が夜空に展開されている。これを携帯カメラで撮れば、スマホから特定のWebサイトに誘導する仕組みになっている。