|

|

カフナ

|

|

原題:Kahuna |

ワンポイント:何より先読みが肝心!島カードは各種2枚しかありません。

カフナは、太平洋の12の島からなる諸島を舞台に、島々を巡って争う神官達の戦いを描いたゲームです。

プレイヤー2人はこの神官となり、それぞれの島々に魔法の杖を置いて結界を張り、

自分の影響力が大きい島に印(手形の付いた駒)を付けていきます。

ゲームは3ラウンドからなり、各ラウンドの終了時に自分の印を多く付けたプレイヤーが勝利点を得ます。

最終的に最も勝利点の高いプレイヤーの勝利となります。

今回は寝違えて首が痛いと嘆く彼女とプレイ。彼女が白神官、自分が黒神官です。

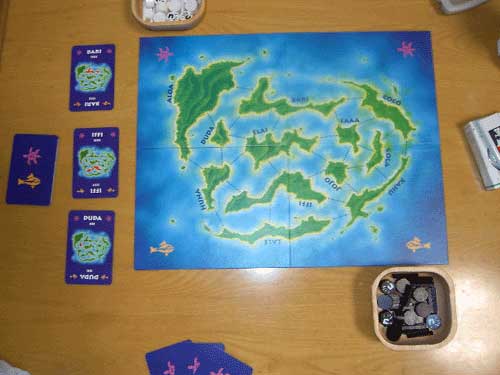

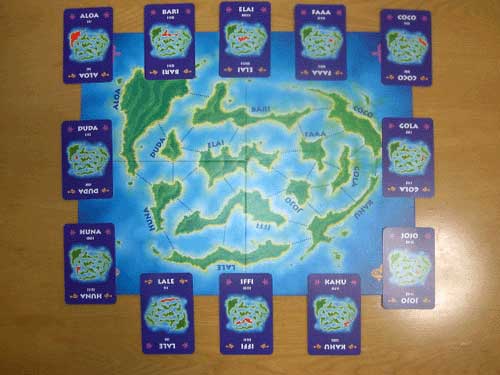

<12の島々>

杖を置くために使うマジックカード(勝手に命名)。綺麗なんでなんとなく並べてみました。

カードにはそれぞれ島の名前と、その位置が赤く塗られています。

また、その島と繋がっている島の数が白い棒の数で記されています。(ここ重要)

これを手札に3枚持ってゲームを始めます。

<杖を置き、影響力を高める>

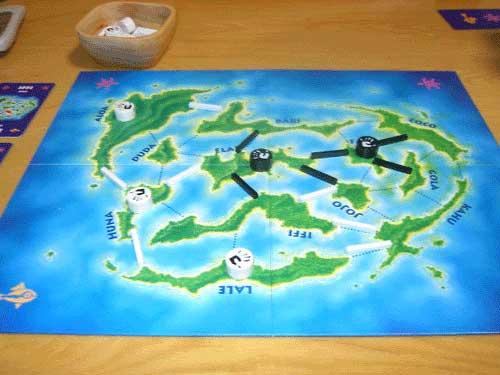

1ラウンド目、黒が先手です。説明の為じっくりいきます。

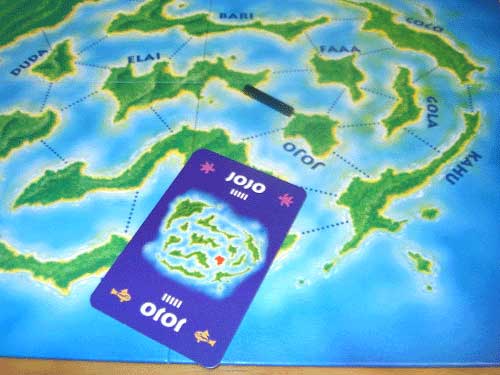

手番になったら手札のカードを使ってカードに対応する島の周りの、点線になっている所に杖を置き影響力を高めます。

画像ではJOJO島のカードを使って中央のELAI島と繋ぎました。使ったカードは捨て札になります。

また、2枚のカードを組み合わせて相手の杖を除去することが出来ます。これについては後ほど。

手札に使えるカードがあるなら何枚でも使うことが出来ます。

<カードを引いて次の機に備える>

カード置き場です。自分の手番の最後に山札か、もしくは3枚表になったカードのどちらかから1枚引く事が出来ます。

手札は5枚までしか持てませんが、使っても意味がないと思われるカードがあれば、

別に設けた捨て札置き場に裏向きにして捨てることが出来ます。(今回のゲームでは使っていません)

また、カードを引かずにパスすることも出来ます。ただし前の番の人がパスをしていたら、その自分の手番にはパスが出来ません。

<カフナ駒と影響力について>

島と繋がっている線の数の過半数、自分の杖が置かれればその瞬間島を自分の物とすることが出来ます。

自分の物となった島には手形の付いた駒(カフナ駒)を置き、この駒はラウンド終了時に得点となります。

さらにこの島に架かっている相手の杖を除去することが出来、これにより相手の勢力を衰退させる効果があります。

しかし、反対に杖を除去され、杖の数が線の数の過半数以下になってしまうと、その島のカフナ駒は消えてしまいます。

カフナ駒を置くことで場所によっては相手の杖だけでなく、ポイントとなるカフナ駒も一緒に消すことが可能です。

もう少し分かりやすく説明したいです。RPGチックに

自分はですが、白い線の数=島のHPと解釈しています。影響力はダメージです。

例えば上のLALE島は白い線が3本なのでHPが3です。

|||

LALEが現れた!!

|||

この島の周りに黒が杖を1本置きます。まだ倒せません。

|||

(便利上赤)白の杖が2本置かれました。すると・・・

|||

LALE島のHPの半分以上を白が与えたことにより、白はLALE島を支配することになります。

同時に、黒の杖は除去されてしまいます。

<除去による連鎖について>

もう1つ、ELAI島を例に挙げます。ELAI島(左)のHPは6です。

白は既に1ダメージを与えています。そしてそれはBARI島(右)と繋がっていてBARIを支配しています。

BARIのHPは4、その内3つを白が占めています。|=|は同じ杖です。

||||||=||||(BARI)

ELAIさんがやってきた!BARI君もついてきた!

||||||=||||(BARI)

ELAI島は繋がっている島が1番多いので手強い相手です。

白が半分の3のダメージを与えますが、これではまだ1歩足りません。

||||||=||||(BARI)

黒が横から参戦!3のダメージ!さらに白の杖を1つ除去しました。

||||||=||||(BARI)

黒が更に1ダメージ与え、4/6。ELAIを支配しました。

||||||=||||(BARI)

同時にELAI島にあった白の杖は除去され、これにより繋がっていたBARI島のHPは2になります。

杖の数が島の線数と同数になったことで、白はBARI島を支配する力が維持できなくなり、手放すことになってしまいます。

全然RPGしてませんでしたね。ニュアンスが合わないし。

でもこんな感じだと思います。

<1ラウンド中盤〜終盤>

ゲームに戻ります。白が3つの島をものとしてリード。しかしこのゲーム、先が読めません。

黒は中央の島を攻略中。ここを抑えておくと何かと便利です。

カフナ駒ドカーン!イッツマイン!ようやくELAI島を支配。続いて左横のDUDA島を狙いに行く。

カード置き場から引けるカードがなくなった時点でラウンドは終了します。各ラウンドの終盤が攻め入る好機。

<杖の除去>

終盤、黒が左上のALOA島に架かっていた白の杖を除去したことで、ALOA島の駒も除去され勝負は逆転した。

相手の杖を除去するには2枚のカードを組み合わせて使います。その為には杖を消したい島に対応するカードを集めなくてはいけません。

上の画像ではALOA島と右隣のBARI島に架かる杖を消しましたが、これにはALOA島とBARI島のカードを使います。

同じ島のカードを2枚使えば、その島の周りに架かる杖を選んで除去することが出来ます。

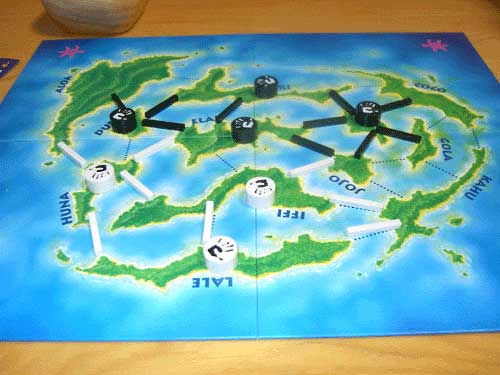

<ラウンドの終了>

白がカード置き場から最後の1枚を引いて1ラウンド終了。黒白上下に分かれました。

カフナ駒の数は・・・4-3で1ラウンドは黒の勝利です。

各ラウンドごとに勝利点は異なります。

1ラウンドは1点、2ラウンドは2点、3ラウンドは駒の数の差で決めます。

というわけで黒1点リードです。

捨て札のカードを切りなおして次のラウンドに突入!手札はそのままです。

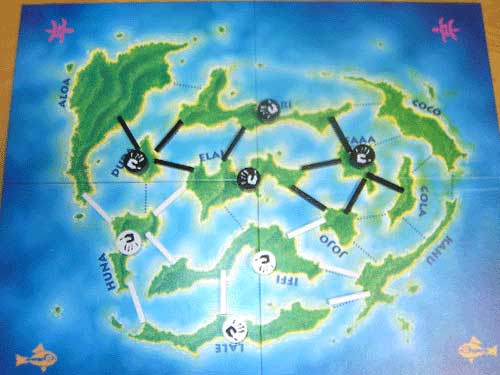

<2ラウンド>

2ラウンド目も黒が押してます。

カードを使うゲームの宿命で、どうしても運に左右されてしまう所がありますが、

カードの使いどころやとっさの判断力もそれ以上に大事となります。

テーブルゲームにはカウンティングと呼ばれる基本的なテクニックがありますが、このゲームでも使えば有利になるようです。

カウンティングとは自分の解釈ですが、使われたカードをカウントして、次にどのカードが出るかを割り出す方法、なんでしょうか。

自分はこのゲームをやるまで知らなかったんでorz

このゲームでいうカウンティングは、ラウンド中に使われたカードの種類と枚数を数え、

狙いのカードがまだ山札にあるか?また、相手の欲しいカードはあるかを知ることだと思います。

カフナのカードは12種類、2枚づつ、計24枚あります。単純に、同じ島カードが2枚出れば、

あとの山札にはその種類の島のカードは無いことが分かります。

記憶力が試されることですが、これにより無駄な浪費を防いだり、戦略を立てる助けになります。

カウンティングを考慮に入れれば戦いやすくなるということでした。ちなみに自分は物臭なので実行してません。ダメですね。

あれやこれよと言う間に2ラウンド終了。あんまり変わってないように見えますが、ずいぶんと熱い戦いを繰り広げていました。

杖バチーン!カフナドドーン!連鎖で杖ボタボタしょぼぼぼーん!・・・ってなってこの状態です。

このラウンドも6-5で黒の勝利。勝利点は合わせて3点に。

白がぐぐっと今にも包み込むかのようだ。ELAI島にも手を出し始める。やな予感・・・

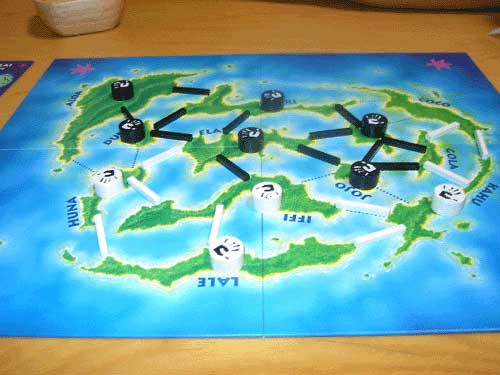

<3ラウンド、そして終了>

最後の戦いとなります。要領は同じなので最終のラウンドの最後とその手前だけ。

カーソルで下の画像に触れてみて下さい。わずか数ターンの間にこんなに変わります。

なんだかこれだけ見ると、マッチ棒パズルの問題と回答例みたい。

白の怒涛の快進撃!最後の最後で中央の島を無力化され、惨敗してます。

3ラウンド目はカードの最後の1枚を取った後、もう1回ずつやって終了します。

しかし肝心の最後も良いカードが無く、島を取り返す術も無いまま終了。気が抜けた!

ラウンド終了!結果は・・・4-6!白が黒より2個多いので勝利点は2点!

これまでの勝利点と合わせると・・・黒3-白2で、黒の勝利。なんとか逃げきったぁ

<GameOver>

もうこのゲーム、これは叩き合いです。バベルってゲームもそうだけど、2人用って優しくないゲームが多いんですかね。

かと思えば、やってることは同じ領土争いだけど、ローゼンケーニッヒのような穏やかな感じのゲームもあったり。やっぱり色々ですね。

気を抜くとあっという間に逆転されてしまうという、不安定な部分が良いのかもしれません。

杖を弄ると連鎖して他の島に影響が出るというのはビジュアル的に見ていて面白いです。

カフナ駒置いた瞬間、相手の杖を吹っ飛ばすのも爽快です。やられると、たまった物じゃないですけどね。

カウンティングについても書きましたが、知っている方使っている方、誤解している書き方でしたらお知らせください。

何にせよカウンティングは大きな武器になるようです。運もありますが、テクニックで補える部分もこのゲームの懐の深さを感じます。

自分は箱絵にインパクトを感じ買いました。なんかB級っぽい感じがなんとも、好きです。

しかし・・・

ボードが厚いせいか、畳んで蓋を閉じると、同じサイズの箱でもこんなにも高さが違います。これが懐が深いという・・・違いますね。

ここ、結構気にしてしまうんですが。どうでしょう。

余談ですが、タイトルにもなっているカフナ(kahuna)という言葉ですが、これはハワイ語です。

ハワイ語は1つの単語の意味が複雑らしく、訳すのが難しいらしいのですが「守り伝える人」という意味を持っているようです。 なるほど